误读的历史,还原蒋公介石

宋代词家苏轼曾写下过《念奴娇•赤壁怀古》的千古绝唱“大江东去,浪淘尽,千古风流人物。”如今伴随着《蒋介石日记》的出炉与研究,让我们有机会重新认识蒋公的真实一面,或许也正是还原历史真相的契机。关于抗战话题,大半个世纪以来,蒋公倍受垢言,中国大陆官方话语一边倒,指责蒋不抗日,说是张学良发动了西安事变,以及共产党人斡旋之后才被迫抗日,其实真相并非如此。几年前,美国斯坦福大学胡佛研究所向公众开放《蒋介石日记》,世人始知蒋公拖延向日本开战的苦衷。近年笔者亦有机会多次前往调研,所查阅的文献与感悟,籍录于此,与诸位分享。

抗战时期,蒋公的日记大多写于成都和重庆,举凡东瀛之国,蒋先生在日记里一律称之为“日倭”或者“倭”,由此贬义语,可见他对日本军国主义的憎恨。蒋先生很清楚:“中日必将一战,因为倭所要我者,实为土地、军事、经济与民族之生命。”但他深知,当时的中国军队远不是日军的对手,中日实力悬殊,中国只有争取时间,等待机会。在日记中,已经成为基督徒的蒋先生时常祷告,祈求神给予他时间,他也一直派幕僚去欧美寻求援助,因而迟迟没有正式向日本宣战。

当年,除了黄埔军听从他的指挥外,其它各省由军阀割据,军队不受蒋先生的操控,直到1944年抗日快结束时,还是这个局面。其实,蒋先生一生都未能真正统治中国,国民党没有能力号令全国,军队装备也严重落后。他在日记里写到:第一,这个战怎么打,日本那么强,中国那么弱。第二,军阀割据各有所谋,不见得会跟着他打这场战,第三,汪精卫在广州另立中央,跟南京对抗,成为了他整天闹心的事,时时感到力不从心。蒋先生在日记中袒露自己的心扉:“不认为可以打赢这场战,要打就必死无疑,死得更快,为了民族大计,只有暂时拖延宣战。”日记中还记载了自己不能被党内人士,民众和学生理解的痛苦,他所受到的指责,反反覆覆地记述了他对此的愧疚和羞耻。蒋介石采取的方针是“将欲取之,必先予之”。他在日记中写到:“不先剿共灭匪,则不能御侮。不先平内,则不能攘外”。但这个安内并不是指中共,而是指地方军阀诸侯的强大势力,他谋划消藩,进而统一大业。从今天的视角来看,应是信史。

在日记中,蒋介石认为,“中日之战既然一定要打,上海是挺不住的,迁都四川大后方乃是上策,可是南京政府进不了四川,因为云贵川都被军阀控制,他根本进不去,怎么办?”当年,蒋根本就没有把中共放在眼里,经过几次围剿,1935年,红军只剩下几万人。他故意放走西征的红军,跟在后面,这样才能顺理成章地进入四川、云南、贵州的军阀地盘,然后再往西北走,收复马步芳的地盘。因此,他以剿匪为托词,藉而乘机收复西南,这才是他的真正谋略。然而,年轻好胜的少帅张学良毁了他的一盘好棋。蒋介石原本希望再有三年,拖到一九三九年,国民政府的势力顺利进入大西南地区,作为战略堡垒,再与日本宣战,不幸的是,由于张学良的鲁莽,西安事变整个打乱了他的部署。

蒋介石在日记里反复写到:“汉卿坏我大事、汉卿误我一盘好棋、汉卿误我大局。”可见他的心情多么沮丧与郁闷。西安事变后,他再也无法拖延,仓卒认同,宣战抗日。他原本希望德国顾问能帮着训练六十个德国装备师,配备能与日军抗衡的精良武器,进而收复失地,彼时这一宏伟计划已起步,德国军援因张学良的鲁莽而夭折,功亏一篑。随后蒋介石想取得苏联、美国等列强的支持,也落了空。 然而,一旦宣战,蒋介石坚定不移。他在日记里记述,“今后如再有人来说与日本和谈的问题,以叛国罪论处,杀无赦。”字里行间可读出其对抗战的决心与态度。

那年那月,关于中国和日本第一大战为何选在上海?蒋介石在日记里说,松沪之战必须打,第一,必须把战线从北边拉到南边来,扩大日本战线,不能让他从东北直接到西南;第二,唤醒国人全力抗战;第三个很重要,要震动全世界,西方列强有很多商业利益在上海,要让他们感觉到透彻心肺的痛,联合起来对抗日本,不能不说这是战略家的眼光。蒋介石在抗战时曾多次讲,中国人地域不分东西南北,人不分男女老幼,每一寸山河都是抗日的地方。那时他确实是想拖垮日本,以空间换取时间,打不赢就换地方,事实上也是如此。

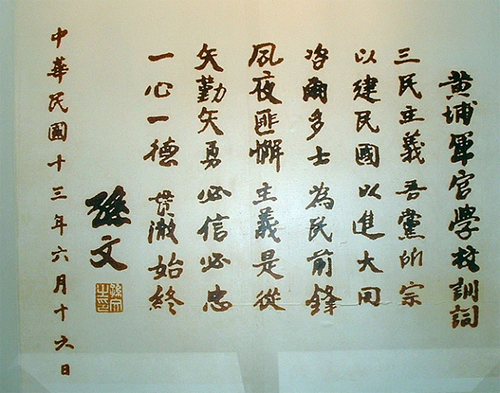

半个世纪以来,海峡两岸对蒋介石的评价,因政治立场不同,存在极大的差异。台湾难免于完人的歌颂,大陆则责以罪人之名。持平而论,蒋既不是完人,也不是罪人,然从历史的观点来看,在抗战时期,中华民族面临生死存亡的时刻,在铺天盖地袭来的各方压力下,蒋介石忍辱负重,竭力护卫国家利益,在大后方的四川成都兴办黄埔军校,培养了大量军事救国人才,领军在抗日战争的主战场浴血拼杀,实不愧为民族英雄,功不可没。如今“成也萧何,败也萧何。”乃文乃武,千秋功罪,自有今后治学严谨的史家,摈弃偏见,还原这一切真相,青史为志。

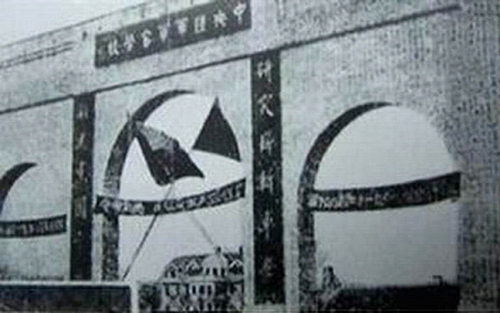

北郊场最后阅兵,黄埔军校的历史终结

话说1949年11月30日凌晨,蒋介石由重庆飞往成都。彼时下榻于成都黄埔军校北较场黄埔楼上,并由参谋总长顾祝同、钱大钧、萧毅肃等人在楼下设立起了临时指挥部。蒋介石和幕僚们研究后认为,四川是守不住了,“决战川西”只是一句空话,但对外又不能承认。当时要做的就是如何把胡宗南部安全转到西昌去,然后在那里设立大本营,以表示大陆上还有地盘,以待国际局势的变化。另外,如果可能的话,依靠胡宗南部先在成都附近打一次“漂亮仗”,阻止一下解放军三面包围夹击之势,再从容转向西昌。在此背景下,蒋介石开始了他在大陆的最后一次阅兵,最后一次公开露面。

蒋介石逗留军校期间,从重庆和陕南两路败退而来的几十万国民党官兵云集成都,每天上午,国民党的重要军政大员阎锡山、胡宗南、王陵基等来军校“黄埔楼”汇报军情,请示机宜。这时的北较场,俨然成了国民党军的总指挥部。黄埔楼小院内外,布满了停放的小轿车及小吉普车,密布的便衣侍卫官巡逻在周围。大校门下,小轿车、吉普车出入,多如过江之鲫,都是司令官、军长、部长、厅长等高官的座驾。东校门下,不少满身泥泞的大小车辆进来后,停放在大操场及附近,北较场成了停车场。最高军政中枢设在黄埔楼,张群的西南军政长官公署、阎锡山的行政院、顾祝同的参谋部、王叔铭的空军司令部等,在这里已经合署办公。军校各队教室及原有空房门上都贴上了“军委会”、“国防部”、“参谋部”、“军统局”的字条,军校变成了撤退到此的国民政府官员的办公室和宿舍。校内出现了许多面生的将校级军官,胡宗南、罗广文、陈克非、李文等中将以上长官司令纷纷进出军校,校级军官更是云集校内,步履仓皇,形神狼狈。

彼时,军校本部为了蒋介石的安全,决定加强校北较场的防卫,把平时担任北较场西门的军校勤务团撤至外线,各校门和校园内的警戒任务,全部由第23期学生接替。于是,第23期学生一时成了“御林军”。担任这次警戒黄埔楼官邸的学生,都是经过严格选拔的。他们笔直地站在楼下,以取代勤务团卫兵,亲自为总裁放哨站岗而感到自豪。有一天凌晨,第23期学生3人一组,奉命担任守卫正校门与“黄埔路”之间的安全监视工作。他们荷枪实弹,站立于“黄埔路”中段警戒,突然发现一辆疾驰的黑色轿车由江汉路转向“黄埔路”正道,径直快速驶来。担任旗手的学员立即举出红旗,以旗语示意,让其停车待查。谁知那车仍原速驰进,并且越来越近,哨兵急了,若越过线,这还了得,于是急速接连挥动红旗3下,命令“紧急刹车”,并以身躯挡在了轿车之前。旗手向马路左右两名持枪同学一挥手,他们便冲向车两侧,以枪口对准了车内,旗手则快速以双手紧攀车门,双脚登上车门台阶,怒目责问少校军衔的驾驶员:“为什么不服从指挥?”那驾驶员示意向后座看看。哨兵正欲问话,赶过来的军校值星官辨认后说:“是西南军政长官胡宗南将军,放行!”哨兵再次举手行礼,慌忙退下车来,打出绿旗放行。此乃军校本部佚事,传为经典,真实再现了当年军校关闭前夜的一幕场景。

蒋介石在成都北较场阅兵台上

12月3日,是军校在校学生首次受蒋介石集体接见的一天。蒋介石在校长张耀明等人的陪同下走上中正台,军校检阅总指挥官立即跑步前来报告。在这套仪式进行完毕后,蒋介石开始对台下几千名官兵师生训话,说道:“我们正处于危难时期,你们是我的学生,不出几个月,国军就会实施全面的反攻,今后的党国就是属于你们的了。” 他接着说:“如今,区区共匪,何足道论,要消灭它,也不过如秋风扫落叶。”他的这番“秋风扫落叶”的话语,在当时的成都各大报纸上都有刊载,至今许多那时在场的受阅者还清晰地回忆出,并娓娓道来这在现在看来带有绝妙讽刺意味的话,也许正是因为如此,方使那些如今已是花甲老人的军校生仍能记住这一句话。在成都北较场阅兵台上,蒋介石眼噙泪水 嗓子嘶哑,最后痛心地说:“中正为丢了民国江山而愧对江东父老,希望同学们跟我去台湾,有朝一日光复大陆。”此一时也,彼一时也,成也萧何,败也萧何,如今都早已神马浮云,烟消云散,留下的是人们对过往历史沧桑的感谓。

此日,蒋介石在黄埔军校学生这里总算得到一些精神上的慰藉,军校学生得到的最大实惠是蒋介石特“恩准”每人一斤猪肉,作为犒赏,并特准赏给每个学生一枚银元。阅兵结束后,军校学生再也没有见到蒋介石公开露过面。当晚,军校在校外智育电影院包场,放映电影《文天祥》(片名又称《国魂》)。这是军校在大陆的最后一次电影聚会。放映银幕前,军校生情绪甚为悲壮,呼喊口号,唯恐住在校内的老校长蒋介石听不到,有的学生当场声泪俱下,朗诵文天祥的绝命诗。放映之后,校方还组织同学们进行讨论。这是那年那月那日的最后一幕军校场景。

1949年11月30日,蒋介石专机成了重庆白市驿机场的最后一个航班

生不离川,死不离湾

在《蒋介石日记》里写有“生不离川,死不离湾”,这句话吐露了他的心曲。蒋公一生与两个地方的因缘最为密切,一是四川,二是台湾。而四川尤其和蒋公荣辱与共,命运相系。除了故里浙江之外,四川也是蒋最依恋、最钟情的一个省份。1949年,民国的帷幕即将在古老的大陆落下,南京易手之前,蒋介石飞到重庆没多久,又撤到成都去,那时的局势已是乱象丛生,连陈立夫的汽车都被人抢走,蒋介石的座驾也几乎不出去,好不容易才从北较场开到了成都机场。这是11月29日的事,《蒋经国日记》有细节描述:“山洞林园前,汽车拥挤,路不通行,混乱嘈杂,前所未有。故不能再事稽延,乃决定赴机场宿营。途中为车辆阻塞者三次,无法前进。父亲不得已,乃下车步行,通过后改乘吉普车前进,午夜始达机场,即登中美号专机夜宿。”

两天后,重庆失守。蒋介石开始在成都“中央军官学校”办公。12月7日,蒋面色凝重、不无沮丧地告诉陈立夫:“今天真奇怪,我召集军事将领开会,大家都不来了!”指的是四川籍军人邓锡侯、刘文辉等人。陈说:“情况很危急,这些将领可能都靠不住了,总统你看怎么办?”蒋让陈和行政院长阎锡山等先飞往台湾。陈问蒋去哪里?蒋说:“我飞西康。”其时,长期驻守西北的胡宗南军队已有一部分奉命调到了西康。胡是黄埔嫡系,是蒋的基本部队,有最好的美式装备,结果也是没打什么仗就败退下来了。陈劝说蒋不要去西康,蒋问为什么?陈回答:“总统若到西康,胡宗南军队到达者仅两团人,人地生疏,而刘文辉已在那里搞了十几年,他如在机场请总统训话,再来一次西安事变翻版怎么办?”蒋听了改变主意说:“那我去云南好了。”陈说:“卢汉也靠不住了,云南绝对去不得。”蒋接受陈的意见,不去云南,改派蒋经国去,小蒋认为自己和卢汉不太熟,不肯去,于是改派张群去,主要是为了安抚卢汉。第二天晚上,张群从昆明飞回,说卢汉正在戒烟,态度反常,只想要钱,“公义私情皆所不顾”。9日,张群再次飞往昆明,结果被卢汉扣留,好多天后才被放出来。当大势已去之际,包括卢汉在内的地方势力无不在寻找新的出路。这一点蒋经国早已洞察,他在9月3日的日记中说:“卢汉本无胆识之人,因见势劣力弱,故决意背离中央以自保,原不足惊异。”12月10日凌晨,在左右的劝说下,蒋决计离开成都,飞往台湾。当天邓锡侯、刘文辉等通电起义。蒋经国在在后来的日记中感叹:“此次身临虎穴,比西安事变时尤为危险,祸福之间,不容一发,记之,心有余悸也。”正所谓望断长安,无处话凄凉,言之凿凿,是当时蒋介石父子与幕僚们在成都北较场的真实心情写照。

1949年12月10日清晨,蒋介石在成都凤凰山机场登机前往台湾前的最后一张留影

天府之国四川,因其特殊的地缘优势,丰饶的物力人力资源,历来就是成就霸业之地。三国时期的蜀汉政权,抗战时期四川大后方,其地位凸显。同样,1949年冬天,蒋介石退到四川成都,企望如法炮制,在这里进行国共决战,以求出现奇迹。如果蒋介石胜算,在四川的国共决战还真不是那么好打的。对此,如今解密的文献披露,中共高层也估计这场艰难的国共决战至少要打四年。然而,顷刻问,蒋介石的谋划落空,蒋介石蒋经国父子不得不离开成都,飞往台湾。从此海峡永隔,苍茫云海间。促成这一仓皇出走的原因比较复杂。胡宗南的嫡系大军在西康按兵不动,四川实力派军阀刘文辉、邓锡侯和潘文华三人集体倒戈,在彭县隆兴寺通电起义,顿时让蒋介石猝不及防,走入了死棋,唯有逃命一条路,谈何决战?如今解密的文献显示,当时既有中共军队的强大外围压力,中共地下组织内线接应等,还有最根本的一点,那就是蒋介石个人性格中过于儒家正统特征,在充满血腥的历史关键时刻,导致了整个民国的江山断送在他的手上。

尾声,军校之歌还在海峡两岸回荡

成都凤凰山机场距离成都北郊约6公里之遥,那一带是形状奇特的山丘,南北走向,由首尾相顾的两个山头组成,远观似迎春展翅、翘首远望的凤凰,故得其名。相传此山原名石斛山,李膺在《益州记》中记载:“石斛山有两女冢”。《资治通鉴﹒后梁记》记录了王建于此陈兵耀武的情况。薛涛亦作《石斛山晓望寄李侍郎》《石斛山书事》两诗,载入《全蜀艺文志》卷八。早年此地曾是成都贫寒家庭的坟地。1931年,四川省军政府在凤凰山东南部洼地上修建了民航机场。1937年冬,黄埔军校驻防此地,扩建机场为军用,始称凤凰山机场。抗战时期,成都黄埔军校的国军飞行员配合美国飞虎队的作战,在空中迎战日寇飞机,就从这里起飞。当年,附近的市民百姓可以随意进场参观,到跑道上去走走,似乎把那里当成了公园,但不能靠近停在两边的飞机,平时有武装士兵在看守。这里就是蒋公专机最后离开大陆的地方。

这一悲凉的时代变迁场景让我想起了近年来的二部畅销长篇传记小说,台湾文学前辈齐邦媛的《巨流河》和著名作家龙应台的《1949大江大河》。《巨流河》寓意东北的辽河,书中的记述,从长城外的“巨流河”开始,到台湾南端恒春的“哑口海”,再现了作者的一生,正是整个二十世纪中国人历尽兵燹涂炭,颠沛流离生活的缩影。在《巨流河》这本书里面,齐邦媛充满感情地讲述了她小时候怎么在东北长大成人,然后抗战来了,怎么辗转南下,最后逃到四川大后方,后来又逃往台湾,然后家人后来也陆续到了台湾,她的一生都在逃难,逃了近90年的一个故事。

1949年12月逃往台湾的兵船

张学良晚年曾说过,在国共两党的老朋友里,他是最后的旁观者,仿佛看见岁月长河里,那些老朋友们的尸体宛如飘木,从远方被冲了下来,经过他面前,然后被冲进大海。是啊,现在就是流淌的历史,历史则是凝固了的现在。每当滚滚东去的时间江水将那些昨天英雄变成明日黄花的时候,再也没有机会激流弄潮的平民百姓,只能化作江畔观潮的白发渔樵翁,通过揶揄历史人物的功过是非,同时也揶揄自己的浮生若茶,通过阅读让自己分享生命的宝贵,人生的苍茫与浩瀚。

几年前龙应台写成的《1949大江大海》有着异曲同工之妙,出版之后引起轰动。许多读者认为,国共内战结束已近70年,如何重新审视那段历史是每一个有良知的中国人需要反思的事情。龙应台在这本书里,把当时撤到台湾的外省人,尤其是国军官兵称为失败者,通过讲述一个失败者的故事,把失败者的概念扩大,剧情被渲染得过于凄凉。我留意到,许多读者并不认同这样一种文学表达,包括台湾殿堂级的人物齐邦媛教授,她也不认同这样的定论,把1949年从大陆去了台湾的人通称为“失败者”,她的父亲,一生受尽苦难,不会同意,几百万去了台湾的老兵都不会同意,几百万战死在抗战沙场上的国军将士们的英灵更不会同意。如果他们不是失败者,那么是什么呢?难道民国政府退居台湾虽败犹荣?难道黄埔军校几十年在中国大陆培养出的人才都是失败者?这是一个时代命题,留待后世作家们围绕这一题材写出更多的力作,以飨读者。

如今,半个多世纪过去了,随着两岸关系的发展,一批批文献档案被相继公开。面对这些尘封已久的、原始的历史档案,我们不禁扼腕叹息:原来我们以往接受的教育,读到的课本,看到的许多文字叙事并非历史真相。1949年12月10日,蒋介石从成都凤凰山机场起飞,退守台湾后,立即着手恢复黄埔建制。1950年10月,在台湾凤山恢复陆军军官学校,接着大陆时期在成都黄埔本部的第23期续号,招收黄埔24期学生。开学那天,蒋介石题词并讲话。他说:“当年我们以一个黄埔军校打败了军阀,又几乎打败了共党,还打败了日本。今天我们也同样要以一个黄埔军校来光复大陆。只要黄埔军校办好了,国家就有希望。”这段文字可谓真实地浓缩了蒋介石的一生历程,连同珍藏在美国斯坦福大学图书馆里的《蒋介石日记》,昨日是而今日非矣,今日非而后日又是矣,姑妄论之,都将永远载入现代中国史册。(文/桑宜川,2107年1月16日修订于温哥华枫林谷)