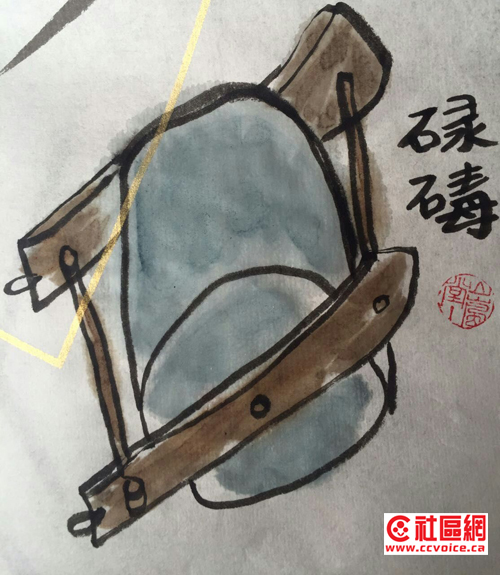

7、沉默的碌碡

不知什么时候起,碌碡被闲置起来。它们或搁置于庭院、或荒芜于昔日的场畔。老态龙钟,像一个耄耋老人,气息奄奄。置于庭院的碌碡,有小孩吃饭时或许会趴上去,也有成人圪蹴上去,喋一碗粘面。而场畔的碌碡,并无这样的福气,独自在荒野消受着风吹雨淋日晒。曾经滚圆锃亮的身躯,早已黯淡无光。

场畔也已荒芜,生满了杂草,即使碌碡的下面,一株株杂草也狠命的向外努力,企图绕过沉重的碌碡,享受外面的世界。这麦场曾经是碌碡的战场啊!在很早的时候,碌碡在横亘着麦秆的麦场里碾打,竖起的麦秆一一被碾碎,麦子脱离麦穗的束缚,簌簌掉落,也成就了农人丰收的梦想。尤其是碌碡在碾完一场麦子,赶赴另一个麦场时,它在拖拉机身后轰然滚动,掀起路上的尘土,它所向披靡的身躯对身下的土路不屑一顾。土路呻吟着,那些紧随碌碡奔跑的尘土,在碌碡走远之后,它们也就偃旗息鼓,归于平静。但是不久,另一具碌碡又回卷土重来,重新掀起一场空前绝后的尘烟。往往令热火朝天的夏收充满浓浓的硝烟味道,似乎没有这弥天的烟尘,便不能激起农人的快意!

在我的记忆里,碌碡又石头和水泥两种材质。水泥的碌碡多是拖拉机带动,它比石头的碌碡要长许多,但横截面却稍小。石头的碌碡多用青石凿成,其面光滑,多用于咣场,就是农人在麦子成熟前夕,打一块平坦的麦场。打麦场是个技术活,往往取一场小雨过后,田地里有几分墒,细细翻了地,拣去地里的瓦庛树根之类。这个时候,多是青石的碌碡出场。咣场时,几人在前面拽,旁有一把式间或撒些炕灰于稍湿的土里,用不了几圈,平坦的麦场便具雏形。等再碾上几圈,麦场逐渐变硬,青石的碌碡便歇于一旁。静静地等待着麦子的入场,用不了多久,成车成车的麦子在麦场里堆积如山。欣喜的农人往往圪蹴在青石碌碡上,抽一锅烟,将那烟锅在碌碡的一侧砰砰的弹着。碌碡却不言传,他知道主人逢上了丰收的年景,自己心里似乎也高兴起来,悄悄动下身子。圪蹴着的农人立即会跳下碌碡,“把它家的,差点把我碾了。”之后找块砖头,垫到碌碡的下面,碌碡捉弄了主人,再不做声。

岁月更迭,碌碡们逐渐无了用武之地。当联合收割机开进麦田,碌碡们眼巴巴的望着麦子从卷扬机里奔泻而出,它沉默了。也许会在心里叹息一声,时代变了啊!

8、辘辘

湿滑的井台上,辘辘俨然一个老态龙钟的人,浑身伤痕累累,两端箍着铁丝,钉子和铆钉打在辘辘两边不同的部位。辘辘的手把低垂着,井绳换了一茬又一茬,辘辘却依旧是那个辘辘。任凭风吹日晒雨淋,从未有过改变。

在过去的那些年月里,无数或苍老或稚嫩的手从它曾经滚圆的身子上抚过,右手常常是握住辘辘手把的,手把早磨得锃亮,木纹清晰。辘辘身子上盘旋着一圈一圈整齐而又结实的绳索,只有在辘辘的身体上,绳索才显得如此干净利索。如果是捆绑柴草或是干其他事情,绳索往往是凌乱不堪的。

我去井台挑水时,最喜欢放辘辘的感觉。我常常装作很老成的样子,模仿着大人的姿势,一切都显得有条不紊。如遇着附近村落的女孩打此路过,我还会潇洒地抚一下额前那一缕头发……在我看来,一个会使用辘辘的男人是多么具有男人味。

放辘辘看似简单,却有一定的技术含量,桶绊挂于辘辘绳索一端的铁钩上,扣好锁环,这一连串的动作环环相扣,缺一不可。借着桶的重量,辘辘上的绳索一圈圈向下绽去。左手则抚住辘辘光滑的身子,起着刹车的作用。如果手劲太大,辘辘则立刻停止;手劲若太小,辘辘会飞似地快转,弄不好还要打了人。最害怕的就是搅水上来,如果右手滑脱或者掌握不好,就会出现乡下俗称“彆辘辘”的情景。那井绳吃了重,飞似地快转!到了井底,往往咚的一声巨响,甚至将水沫都溅到井口。如果硬是要拦住飞快的辘辘,那是不可能的,到时也只有人受伤。辘辘把在空中划着圆弧,呼呼生风,威力是极大的。曾经有人被打掉鼻子、打断胳膊。我惧怕那辘辘,也只好由着辘辘的性子,不急不慢,右手转着辘辘,左手则习惯性地将绳索掳整齐。转辘辘的过程可以思索一些和学习无关紧要的事,比如吃完饭去田埂的树上去套知了、或者去十爷的瓜园里摘个新鲜的西瓜。等水搅上来,盎着一层冷汽,回去直接泼了蜂蜜,搅匀喝了,冷气沁入心鼻,直达脚后跟。

辘辘后来换成了铁,绳索也换作钢丝绳,辘辘的转轴是带轴承的。但铁器冬季冰冷,夏季炙手。用时倒是省力了,我却再找不到当年我使用木辘辘时的快意。木辘辘在我心里根深蒂固,它圆润、光滑而且有着漂亮的木纹,我熟悉它身上的每一处伤痕,它的身上甚至还蘸有我的唾沫……而这一切都不复存在了,后来连铁辘辘也不见了,村口的井不知什么时候也干涸了,只有寂寞的井台上那一根孓然挺着的昔日固定辘辘的那根圆木。直到有一天,连圆木也不见了,仅存下一个残败的井台。一切都渐渐远去,再没有人能记住辘辘和井台的故事,那些在井台周围洗衣服的姑娘媳妇如今已是半老徐娘。当她们拧开水龙头时,还会不会想起曾经的辘辘和辘辘那咕吖咕吖的歌唱?

9、木叉

麦子刚一成熟,就连着麦秆到了麦场,一开始便把它的命运交给木叉,任凭木叉的摆布。

麦秆被木叉反复挑起,隆起一座座小山似地A字形。这样的形状有利于通风和干燥,麦子在太阳地里曝晒,之后又是木叉飞舞着进入麦秆隆成的小山,重新挑起再隆成A字型。常常是几把木叉同时进行,几人各负责一溜麦秆,麦秆脆响,已经干燥的麦穗上常常有迫不及待跳出的麦粒。它们会硌着你穿布鞋的脚掌,麦芒和一些断掉的麦秆会钻入你的鞋子,你顾不上这些。汗水滚烫,汗液在尘灰伴着的脸颊上画出一道道白印,草帽下的双目炯炯有神,这是丰收的季节啊,你的木叉在灼热的阳光下翻动,像是演奏一曲恢弘的交响曲。其实,这只是这场交响曲的序曲。这样的交响曲恐怕只有你懂,尽管没有指挥,你和家人却配合默契,各司其职。

等麦秆干透了,预约的拖拉机带着庞大的碌碡轰然驶入麦场,它们所向披靡,麦秆纷纷被碾倒伏地。你扶着木叉,坐在树荫下,眼看着隆起的麦场顷刻被夷为平地。紧接着,你又手持木叉和家人一起冲入被碾平的麦场,重复先前的动作。圆鼓的麦秆已经被碾成平整的形状,麦穗已经惨不忍睹,成为空壳,重量也轻了许多,此时,麦秆的已成了麦秸。你挑起轻飘飘的麦秸,抖擞一下,麦粒纷纷掉落下来,在麦场上弹奏着这场交响曲的第二章。麦秸是柔顺,用不了多久,麦秸经过木叉的摆布,成为薄薄的一层,轻伏在麦场,它们有着英勇的献身精神,静静地等待碌碡的第二次打碾。他深知只有经历这样的痛苦和近乎惨烈的碾打,麦子才能脱离母体,成为人类餐桌上的白馍和面条。麦秆渴望酷暑再严酷些,让自己在这场沐浴中好把身体在碌碡下尽量的绽开再绽开;他渴望木叉的翻动均匀些再均匀些,否则它被碌碡碾打的苦难还得再来临一次。

木叉知道自己的使命,叉刺在阳光下白的发亮,它知道眼前自己所做的一切,都是为了让麦秸脱离痛苦。所以,它翻动得更快了。直到最后,还是木叉,让麦秸在马车或拖拉机上堆成堆,到造纸厂的打浆车间去了。等忙完了整个夏收,木叉被平平地插到房梁的横梁上,静静地睡去,像是一个动物的冬眠过程。然而伴随着手工化农业时代的终结,木叉似乎再也无用武之地了。他躺倒在横梁上,静静地等待着奇迹再现,好让它再到闪烁着阳光的麦场去。

10、铁叉

在古时,铁叉曾经是作为武器的,多是三叉,《西游记》里那些妖精们常常就喜欢用铁叉做武器,但三叉里中间一根突出,旁边两根稍短些,亮锃锃的。农耕用的铁叉叉齿一般长短,也没有妖精手里的那样美观,其主要的功能是装卸还未打碾的麦子。

幼时的记忆里,铁叉始终靠住我家大门的背后。铁叉的叉齿是生铁铸成,也有熟铁的,但硬度显然不如生铁。各有各的好处,生铁脆,熟铁韧。麦收季节里,是铁叉叱咤风云的时候。铁叉把多数是硬度高些的木头,否则一般的木头不承重。通常一叉下去,被伐倒的麦子齐格楚楚地被攮在一起,放入车厢。装车须将麦穗向里装,重心在车厢中心,一个茬子压一个茬子,相互用力。装到高处,全凭持叉人的臂力,须高举着一叉麦子向上撂,而且须撂得恰到好处,用劲太大太小均不行。农民们在长期的劳动实践中掌握了装麦子的技巧,铁叉在他们满是老茧的手中自如舞动。在装车的过程中,他们间或点燃一根香烟,坐在田埂,望着地里一堆堆的麦子,他们心里是喜滋滋的。而此时,铁叉就插在麦茬地里,像一位勇猛的将军,浑身散发着别样的杀气和活力,它的身上刚刚被汗液浸过,它壮心未泯,等待着主人再次拿起又叉起一垛麦子。它和主人一样欣喜,丰收的喜悦常常湮没了它的辛劳。无人能体会铁叉内心的喜悦和感受,即使在夜里,铁叉也静静地在主人的大门后,伫立着,一旦有不肖之徒闯入,铁叉也会挺身而出,同主人一起击溃来犯者。

铁叉的功能还不止这些。像出羊圈这样的差使,除了铁叉,其他农具恐怕是使不上劲的。在布满草根草蔓的羊圈里,一层土与一层层草连成一片,草还没有完全沤掉,甚至有些还是青草,它们相互挽拉着,再经过羊成日的踩踏,坚韧而绵软,形成一个钢筋混凝土般的整体,铁锨是根本无法下去的。铁叉进入羊圈后,锋利的叉齿终于英雄有了用武之地。一块块带着羊粪和草块的有机物,被一疙瘩一疙瘩的挑起,四处散发着羊臊。羊则在圏附近的空地上看着自己吃喝拉撒睡的地方旧貌换新颜,它撒着欢,甚至挣脱缰绳直直地跳起来,急欲回到自己的被打扫一新的圏里去。羊圈被整干净之后,撒上炕灰,再铺一层干净的黄土,羊的新家就安好了。

记得八十年代的某年秋天,刚收完包谷。却下起了连阴雨,眼看着麦子种不到地里,却不能错过耕种的季节啊!农民急啊!那一年,在我的记忆里,一些性急的人冒着雨,持了铁叉,扛了麦种,直奔自家的责任田里。先将麦种均匀撒进田里,再用铁叉如铁锨翻地般插入泥地,挑上一点泥土,草草掩盖了麦种。

那一年里,我父亲也扛着铁叉,在泥水横流的泥水里耕种完了自家的庄稼,后来实在没有办法,有几块田都是随便撒麦种进去,听天由命了,能出多少麦苗出多少。毕竟这样的年景还是少,但铁叉在那个年代,把自己的历史使命发挥到了极致。我不敢想象,经历过那次年景的人,是否会将铁叉供奉起来,虔诚地膜拜呢?!

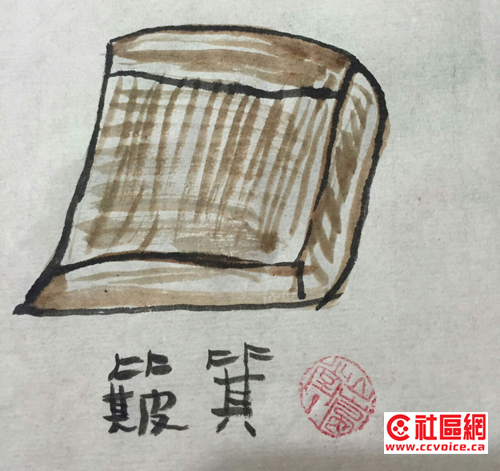

11、簸箕

我放学回来的时候,祖母正站在门口的空地上,端了一簸箕的包谷,上下簸着,间或还左右摇晃。眼看着,那些包谷须须、尘土以及一些杂物纷纷沿着簸箕嘴向外飞去,它们飞行的轨迹很规则,祖母的小脚上,也弥漫了一层包谷褪下的须须和胚芽前方极小的红片片。而祖母怀里方向的那些包谷粒,却渐渐有了样子,一片金黄,在阳光下耀眼的黄。

这些年里,这样的黄再没见过,这样簸着簸箕的场面也再没目睹过。祖母已经远去二三十年了,她摇着簸箕,以及簸箕和包谷发出的沙沙声好像还在我的耳畔,我忽然觉得怅然若失,远去的簸箕如同远去的往事。一些陈芝麻烂谷子的往事,像被簸箕簸出来,飞到很远的地方,在也寻不回,我只有拼命地在记忆里搜索……

我年幼时,是我祖母掌管着整个家庭,我祖父去世早,祖母好强,凡事皆想走到人前,因此有两个当兵的儿子。我家贫农出身,家徒四壁。解散生产大队分责任田后,曾给祖母分了旧簸箕等农具。旧簸箕枝条稀松,簸箕嘴嘴耷拉着,已经不能很好地使用。祖母拿到后,用纳鞋绳子缝了缺口的地方,又给簸箕一圈缝了浆过的粗布,经过一番拾掇,簸箕算是精神多了。那时,簸箕多是我祖母亲自操作,她看不上我母亲摇簸箕的水平,更害怕我母亲将她的家当摇散架了。每年輲包谷珍时,祖母要挑上等的包谷,晾晒好了,放簸箕里,来回簸。祖母不亏是摇簸箕的好手,我总是稀奇那些包谷为什么掉不出去,而掉出去的总是那些没用的杂物?我曾趁祖母不注意时试图用簸箕,但最终将包谷掉了一地,被我祖母骂了一通,悻悻地躲倒灶房案板底下的炭坑里不敢吭声。

那个旧簸箕究竟用了多久,我也不清楚。后来父亲买了新的簸箕,通身雪白。祖母一直舍不得用,一开始只是在上面晒些馍片之类,直到旧簸箕实在烂得用不成了,才请新簸箕出山。新簸箕就像小伙子,浑身板硬。印象里邻居有杀猪的,临放血时祖母持了新簸箕直奔过去,用簸箕接了猪血,滚烫的猪血将簸箕通身染得一片猩红,我至今想不明白当年祖母的举动以及猪血的作用,是否猪血对簸箕有保护作用?不得而知。

祖母在世时,对粮食珍视有加,容不得我们浪费一粒粮食。当年地里的麦子,是一个麦穗也不能丢掉的。每年麦收结束后,祖母还到地里拾麦子,一整天能捡不少,回来晾干,用棒槌砸,之后用簸箕簸。麦芒麦糠被簸箕神奇地簸掉,唯留下一粒粒饱满的麦子。这些麦子,祖母不是用来磨面的。一旦麦收过后,北山里那些缺少土地的农人,却不缺石头和手艺,将石材辟成圆形的,将砂土烧成容器,拉了架子车,一路南下。他们的车厢装了山里的特产,那些祖母簸箕底下的麦子,通常就被祖母和他们兑换了瓮盖子和瓦盆之类的器物。祖母的辛劳产生了效益,她老人家是最高兴的。她对自己的劳动成果无疑是骄傲的,因此对簸箕的爱护也与日俱增,高高地挂在墙上,以防老鼠的啃噬。

在那个年代,粮食就是农人最重要的生产资料。而我家的簸箕究竟为祖母簸过多少粮食?谁又能算得来这个账呢?祖母一生节俭,即使有两个在外上班的儿子,她也没能享受到长久地幸福日子。她69岁那年,患上了胃癌。在医学尚不发达的当年,祖母并不知道这种病的厉害程度。从西安看病回来,她穿着二叔买的新褂子,还穿梭于牌场有说有笑。但是不久,她便病入膏肓,父亲忙着请人赶制棺木,松木板、柏木档,算是上等棺木。工匠们在忙碌,满地的刨花,白花花的,年幼的我用簸箕频频揽起一簸箕刨花,送到灶房烧火。

虚弱的祖母当时就坐在炕上,她靠在父亲背上,父亲用自己的脊梁,为祖母撑起不多的人生岁月。当我用簸箕再次揽起一簸箕刨花塞入祖母的炕洞时,祖母无力地喊我:“干娃、干娃……”,我匆匆跑到祖母炕边,只见祖母指指墙上的窑窝,“吃去,里面有你姑送的鸡蛋糕哩,婆吃不成了……”我拿起蛋糕,到灶火底下塞进一把刨花,刨花立即腾起一股烈焰,须臾化作灰烬。我眼前一阵模糊,不知是烟熏了我的眼还是火焰灼伤了我的眼!

祖母走了,她在世时常说自己是我祖父用两斗糜子换的媳妇,也常为自己的命运落泪,她也在最后的日子感叹怎就没迈能过70岁的门槛啊!此后的日子,我还用簸箕,我还能想起祖母摇簸箕时的姿势……我也感叹这人世间的沧桑变迁,祖母不在世多年,那个簸箕似乎还在某个地方挂着,它暗藏着许多玄机和密码,我不知道,当我再次动那个簸箕时,我的祖母地下是否有知?!

[兰增干,陕西富平人,号山岚堂主,又署兰香阁主人。供职媒体,活跃于书画、文学、收藏、人力资源和社会保障等多个领域。现为中国民主促进会会员。中国青少年作家协会创研部副部长。北京写家文学院第三届签约作家。出版有诗歌集《爱火》《生灵们》长篇小说《秦岭狼人》散文集《我的农具》等。]