1、锄头与镢头的磨砺

锄头与镢头是忠实的俩兄弟。他们是农家最普通的农具,也是最主要的农具之一。他们的长相不同,作用也就差异很大了。

通常情况下,锄头干的是稍轻些的活,而镢头则干的是重活。锄头体重较镢头略小,生来具备了干轻活的体质。在夏收后的田地,刚下过几场雨,青苗开始奋力地舒展身子,叶子从土壤里盘旋着上升。又过几日,一些杂草也就旁逸侧出,在整齐的青苗方阵里显得极不和谐。这个时候,农妇们喊了自己的孩子,扛了锄头,径直去了田地。他们此去的目的,就是要除去这些杂乱无章的杂草,让青苗们有一个安静和相对阔绰的生存空间。

锄头在青苗的缝隙间穿梭舞动,太阳高悬在脑门上空,汗珠在孩子的额头滚落,铿然滴落到被锄头锄过的土地上,须臾消逝殆尽。农妇一边给孩子打气,一边让孩子体会到“汗滴禾下土”的不易。锄头在与杂草的纠缠以及与土地的磨砺中,锄刃雪亮,在阳光下闪烁着熠熠的光辉。偶尔,也会锄到瓦瓷,锄头一声脆响,或许冒出了火花。孩子刨出来,果然是一块瓦片,捡起来预备扔到火热的马路上去。不料却扔到了水渠里,如果孩子的父亲在,可以轻松地撇到马路上。

过不了多久,秋天到了。玉米们长成了一人多高的参天大树,玉米棒子撑破了包容它的皮子,露出整体的金黄颗粒。等玉米须枯了,便到了成熟的季节。农人成群结队,拉了架子车到田间地头,开始了他们的收获。这个时候,镢头便有了用武之地,镢头被男人们抡起,“吭地”一声没入玉米秆的根部,镢头的根部支在地上,往上只一抬,玉米杆便应声倒地。玉米秆挖的是否干净,与后面小麦种植息息相关。挖玉米秆纯属力气活,那玉米根深深扎入土地,挖时颇费力气,常常震得虎口发麻。用不了一阵,镢头也磨砺得异常凶猛。男人们越挖越上劲,他们不管玉米叶子的锯齿划破胳膊和脸颊,这对他们来说只是小菜一碟,有时甚至将自己的脚挖了,脚趾头断在地里,也顾不得寻。却捏一把刺棘草,将刺棘草的汁液滴到伤处,甚至捏一疙瘩新鲜的泥巴糊住伤口,不几天也就长住了。

镢头的用途不单在于挖掘,在一定的场合,镢头还担当者榔头的角色。墙上的钉子掉了,大人令小孩扶住钉子,自己手持镢头,咣的一声,钉子已没入墙壁。镢头自重大,如果放在前几年,也常常被农人们用来顶门,门上了闩子,如果再用了镢头顶,等于双保险了。直到现在,镢头的这个责任,在一些农人家里始终还没有变。夜里如有贼人来犯,往往拿镢头抵挡比较顶事。我幼时常见农人为小事斗殴,往往是拿镢头的吓跑了对方。拿镢头抡比拿锄头、铁锨是要占上风的。

我已经不用锄头和镢头许多年,我却能清晰地想起他们的用法与用途。如果那一日这些农具失传了,我有必要写个使用说明。

2、棉花地里的抬钩

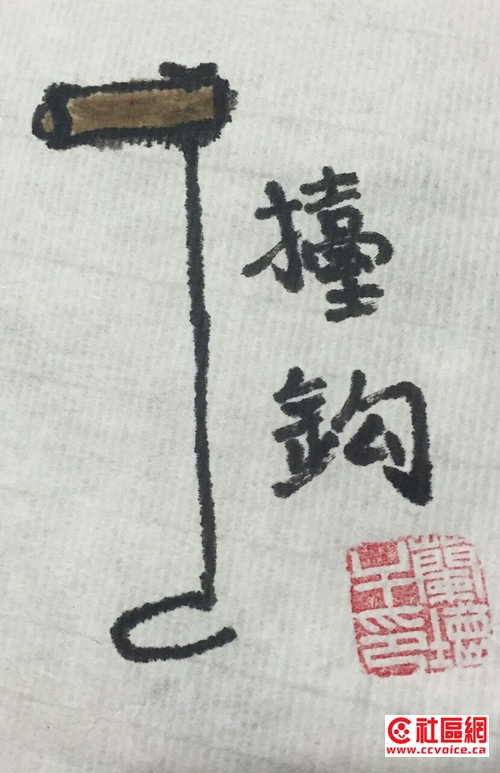

如今的年轻人很少有见过抬钩的,即使见了,也不知是何物。

抬钩通常在棉花基本被摘完之后,它才出现在棉田里。抬钩身世平平,通身以铁制成。很难想象在铁匠的熔炉里,一根柔软而通红的铁棍,如何被铁匠像玩耍一样弯成 U字型后,身后又拖上一根极长的尾巴,其实说近乎问号的形状更为准确。抬钩打成后,安上木制手柄,便成了可供人使用的标准工具。

棉花被摘净之后,长在田里的棉花秆是农人冬季锅灶下最好的柴火。它耐烧、火硬,也正是缘于此,棉花秆必须统一拉回去,供冬季烧火之用。但棉花秆并不好取之,无论是镰刀和镢头,都无法撼动它的躯体。抬钩的出现,则令农人喜上眉梢。俗话说“工欲善其事,必先利其器”,没有一个好的工具,想取棉花秆简直是异想天开。

抬钩在棉花地里伴随一个单薄的少年出现之后,棉花秆们先是一愣,继而讥笑少年的瘦小无力。少年并不理会,他径直进了棉花地,惊动了蛰伏在棉花秆下的蛐蛐蚂蚱等昆虫,他们纷纷四散而逃。少年傲视这些低矮的棉花秆,甚至顺便踩死数个蛐蛐。他手执抬钩,用抬钩卡住棉秆,弯膝、弓腰、缩背,肩膀稍一用力,手往上一抬,伴随着他一连串的动作和一声咯嘣的闷响,棉花秆连根带土被拔出。少年老成地拿起抬钩,敲去根部的土壤,将棉秆晾在田埂。他不停地重复着同一个动作,汗水沁满他的额头……少年体会着每一个动作带给他的快感和劳动的酣畅,他等着父亲下班路过棉田,给他一番赞许。

等棉田里只剩下一垛垛小山般的棉花秆后,抬钩的使命也在这个季节行驶完毕。抬钩也随即像神一样归隐,悬于墙上或者藏于某个不为人知的角落,静静地等待着另外一个季节的轮回。

3、耱和耙

耱和耙是两个亲密无间的兄弟。

秋后的土地里,到处是机器的轰鸣。板结了的土地,原先种的包谷或者豆子被剥去,裸露着的土地丑陋不堪,长满了杂草。偶尔也有一个鼠洞,旋耕犁打过后,也有鼠们抱头鼠窜……新鲜的泥土疏散着慵懒的身躯,散发着诱人的香味,接下来的便是耱和耙的事。

通常先是耙在前。耙有通体钢铁焊制的,也有铁木结构,皆甚重。耙刺锃亮,在阳光下磨刀霍霍,刺入须泛的土地,那些被旋耕犁埋入土下的草蔓豆杆,也都统统被挂在耙刺。耙就骄傲地咯噔一下身子,紧随耙后的壮年男子会令前面拉耙的人或牲畜停下,将耙身的枝蔓去除,耙又轻松上阵,如此这般反复,地里就干净多了。倘若是拖拉机拉耙,通常不容易叫停,前面机器轰鸣,开车的把式随着车身摇晃着身子,哼着秦腔,后面的须大声喊叫几声才能听见。

地耙过后,须再耱一遍,那些大些的土块就会粉身碎骨,地松软须泛,如光脚踩上去,会陷下一个深坑。耱用树枝编成,两米多长,两尺来宽,耱身有一突出的把手,较耙轻多了。耱地时,人畜或拖拉机在前当动力,耱身须有人踩着加大重量,如此那些土块疙瘩才会被碾碎。

我幼时最喜立耱,耱身平整,也比耙安全。立耱也不是个易事,须脚尖的功夫。常是双腿分开踩于耱两侧,逢着大点的土疙瘩,脚尖须稍稍抬起,待土块没入耱下,脚尖迅速发力,土块尽碎。但是我力气小,每到地头起换方向时,我提不起耱,就会被大人呵斥。尤其牲畜拉耱时,你还得随着牲畜的站姿或腿的姿势来掌握耱的方向,否则拉耱的绳索和牲畜的腿缠住,你得弄半天才弄得开!

闲暇时我常想,“耱和耙”的发音类似“妈和爸”,在那些已经逝去的年代里,它们也像我们的衣食父母一样,任劳任怨,滋养着我们,我们岂能忘记它们呢?!

4、耧

说白了,耧就是播种机。在耙耱过的土地里,土地舒展着身子,等待着耧的插入。

耧大多是桐木制成。桐木质轻,便于操作。通常是耧被精壮劳力扛到地头,置放好。在耧仓里倒入精选的麦种。摇耧的把式是年长的叔伯,他们煞有其事地调好漏眼。之后,耧辕前面有几个精壮劳力做拉纤状,便开始了拉楼的过程。拉耧得用匀力,不可使蛮劲。耧一旦进入松软的土地,就和土地做着长长的交媾。一年一度的耧种啊,它们像一对等待了很久的爱人,耧精致的犁铧刺入土地,种子也在瞬间植入。

通常情况下,摇耧的把式在耧后执耧把,左右摇晃。摇得速度须匀速,耧的漏眼上面系有一木铃,与耧仓频频碰撞发出当当当当的响声,响声的快慢象征着种子撒下的细稠。把式们全凭响声来判断,他们的经验往往灵验。否则等不久麦子发了芽,麦苗的整体程度就会显示一个摇耧人的水平。

在种麦的日子里,我们家劳力少,往往得和我门里的其他堂叔合伙拉耧。拉楼时,我也叫过我同学来帮忙。大家高一脚低一脚,走在虚软的田里,说着某个老师的笑话,不觉间就到了地头。母亲通常会用瓦罐盛了水,放在地头。等我们过去,一哄而上狂饮,这水也是人多了喝着香。我想,那瓦罐在地头接了地气,沁入了泥土的味道,自然沁人心鼻。不像现在生产线上的瓶装水,如何也喝不出当年的味道了。

再后来,木制的耧渐渐被铁制的耧所代替。铁制的耧前装有一铁轮,亦有耧仓,所不同是漏眼里装置一齿轮,与前面的轮子咬合,前面轮子转动时,便带动这个齿轮拨动麦种下来。耧已不需要人摇了,昔日的把式年龄已大,岁月已在他们的额头刻下一道道的印痕。不摇耧了,他们蹲在地头吃烟。他看着他们的儿子,只须轻松的驾辕,他们慨叹着岁月的更迭,时代的发展。碰见熟人,人家会说,你这把式咋闲下了?老人会用烟锅指着地里的孩子说,你看嘛,这伙淞伢买了这东西回来了,不用咱摇了!说完仰天一笑,极其爽朗和骄傲……

十几年了,我再没见过耧的身影。我想,摇耧是否算得上“非物质文化遗产”?那些农村的摇耧的把式们,他们还好吗?是否还健在?

5、诗意镰刀

镰刀有着和弯月一样的气质。

夏夜,躺在故乡的麦垛,看那一弯瘦月,两头尖尖,闪烁着冷冷的光辉。我常会突发奇想,镰刀代表着惩罚和对麦秆等农作物的杀戮,为何人们形容弯月时总用镰刀呢?镰刀也是充满诗意的吗?

是的,在火热的六月里。在一望无际的麦田里,镰刀挥汗如雨,镰刃在割断麦秆的刹那,频频发出程式化化的声音。被割倒的麦子整齐地躺在田埂,偶尔也有稍青些的麦茬向外冒着汁液。麦子不知疼痛,却知道落泪。麦子和母体脱离了,完成了它的一次旅行般的成长。接下来,它还要经受碾打和晾晒,最终被农人颗粒归仓。

在这个时候,镰刀是近乎疯狂的。它在麦秆间肆意挥动,拿镰刀的人各负责一畦麦子,呈递进式梯队依次向前,一切都有条不紊。麦芒不甘示弱,它和镰刀做着最后的抗争,镰刀默不作声,衷心执行主人的命令。割完一畦麦子,镰刃上沾满了麦秆和一些杂草的汁液,以及被夹断的麦秆,它们藏在镰刀的缝隙,往往影响着割麦子的进度和效率。这个时候,须卸下镰刃,去掉镰夹上的杂物方可继续。

在一段时间的劳作后,长长的镰把已被汗液浸透,木纹清晰可辨。在整个割麦子的过程中,须要讲究力度和技术的,否则锋利的镰刀拉到怀里,伤了胳膊手臂也是常有的事。而这种事也常常出到年轻人身上,他们力气大,却急于蛮干。等伤了手臂,大人呵斥着,却顾不得停下来,龙口夺食啊。年轻人却不感到疼痛,随即拔一株刺荩草,挤出汁液来,滴到伤处,再将衬衫的一缕撕下,迅速包扎了伤口。接下来总会总结经验吸取教训,逐渐掌握割麦的技巧和对镰刀的把握。农民的孩子总没有那么金贵,就像镰刀一样,经过一段时间的受伤和磨砺,最终锋芒四射,所向披靡了。

等过了夏收,镰刀们完成了使命。平静地悬挂于墙壁上,一年又一年,农人也都老去。他的儿子、孙子都进了城市。而农人也老了,不再种地,也不再使用镰刀。而镰刀,依旧静静地等待着农人在城市的子孙来观瞻,来让它再到麦浪汹涌的地方去杀戮、去搏击……

而镰刀再也没有这样的机会了,直到有一天,农人把它从墙上取下的时候,一不小心掉在了坚硬的地上,镰刃居然摔成狼籍的一堆碎片,它昔日矫健的身影已经一去不返,它由一张铁皮变作了一堆土。农人也老了,他蹒跚地扫掉镰刃,弃到垃圾堆去了。

6、扁担

扁担起初是靠在炕洞旁边的,早上我还没有起身,浑身温热,小脸通红。我迷迷糊糊听见扁担铁钩挂上了铁桶, 铁钩甚至一不小心磕到了桶沿,桶是空的,声音很脆。桶随即轻飘飘的被担了出去……当时,我才七八岁。

扁担是父亲担着出去的,大概一刻钟的功夫,父亲便挑了一担水回来。扁担老远便嘎吱作响,在凌晨的黑暗里弹奏着这个村落寂寞的独奏。

在我的记忆里,每天上班走之前,父亲总要用扁担反复挑水回来 ,往返好多次,一个大大的瓮才能被注满。我却依旧躺在热炕上,母亲已经在灶房忙活着父亲的早餐,柴火在灶膛里哔哔啵啵响着,偶尔还会炸响一下,火星四溅。等水瓮满了,饭也熟了。父亲在灶房啧啧吃饭,尔后我隐约听见轻骑摩托发动的声音,父亲卸掉门槛的声音以及我家黑狗赶出门的旺旺声。等那摩托声消逝在村庄的远处,母亲也便喊醒我和弟弟。

我睡眼惺忪,看见扁担仍旧直直的靠在炕洞口。扁担的铁钩上溅了水,散发着浓郁的铁锈味道。扁担的中间部位,被父亲的肩膀磨得发亮。在我幼时的记忆里,扁担总是伴随着父亲的身影起早贪黑地奔走于井台与我家的一里来地。扁担在全村起得最早,它挑起我一家生活的希望,也维持着全家的吃喝用水。

扁担是一根桑木还是榆木吧,两头有沉重的铁链和铁钩。直到我上初中挑水时,身材短小尚不能和扁担匹配,须将铁链在扁担上分别向不同的方向绕一圈,即使这样依然不能游刃有余地用它挑水。常常是挑了两个半桶水,步子却像被桶左右,我走桶也迈开步子走,常常将鞋浇得透湿,而扁担也将我稚嫩的肩膀压的通红。

我不敢想象在无数个凌晨,父亲是如何用扁担挑着水健步如飞来回奔走于家与井台的。直到后来,我家里挖了深井,父亲的扁担才算歇了下来。扁担不担水了,蒙了层尘土,它静立于炕洞口,像是一个被遗忘的士兵,但它依然挺立着脊梁,尽管昔日的光亮不再。

我再回去,扁担已不见踪影。我看见父亲正坐在一张小凳子上,替母亲择韭菜。知道我回来了,他们预备为我做蒸饺。父亲的背靠着当年炕洞放置扁担的位置,炕也完全废弃了。这个时候,我忽然想起了扁担。是啊,扁担呢?父亲喃喃地道,早断了,你妈当柴烧了……

扁担已经付之一炬了,它的历史使命已经完成,它的灵魂早已从烟囱飘向村庄的上空。而我的肩却隐隐的痛,痛在心里……