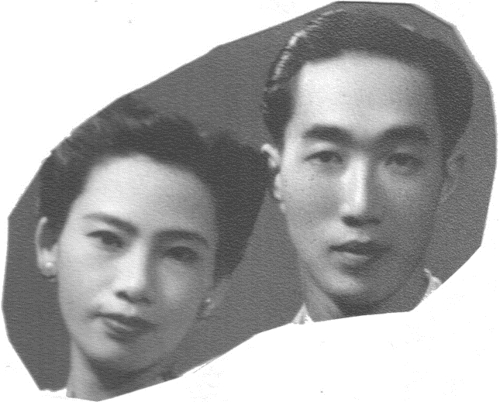

(懷念我的父母 薛傳懿、何克)

我的父親薛傳懿,母親何克,都是在法國深造的歌唱家。在赴法國求學以前,父親已經在西南美專和廣東省藝專任聲樂教授。母親則在湖北教育學院教音樂。到了抗戰期間,父親在重慶大學任聲樂老師;母親在中央政治大學教音樂。

父母親在重慶相識,並且結婚。1945年,父母親在沙坪壩重慶大學的禮堂舉行了他們第一次的獨唱重唱音樂會。

抗戰結束後,父母親希望在聲樂方面進一步的提高,就計畫去法國巴黎深造。

因為手中沒有足夠的經費,父親開始有些猶豫。在母親的堅持和鼓勵下,他們就一邊學法語,一邊教學,一邊開音樂會籌備經費。兩年間,他們從南京唱到上海、廣州、香港等地。

然後父母親帶著姐姐和哥哥出國,到越南西貢(今胡志明市),又從越南西貢到東南亞一帶舉行獨唱重唱演唱會。他們的足跡遍佈越南的河內、西貢,以及新加坡、曼谷、吉隆玻、以保、檳榔嶼、孟買、金邊、卡拉奇。

在越南西貢時,父母親也曾為法國唱片公司Pathe和華僑唱片公司錄製了七張中國歌曲的唱片。

苦讀有成

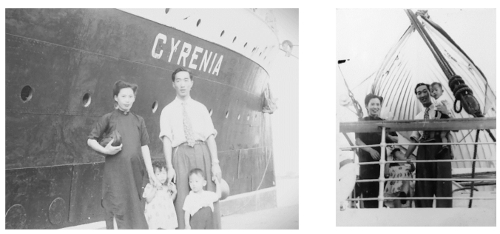

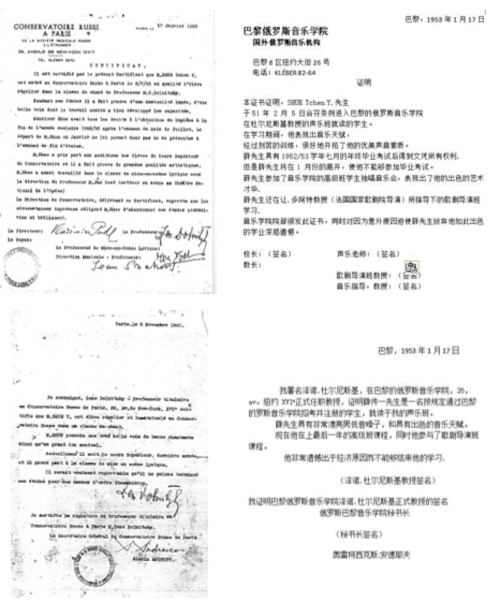

父母在東南亞開音樂會籌到一筆錢以後,1950年帶著我的姐姐和哥哥從越南西貢乘船去巴黎。

到巴黎以後,他們就馬上報考了巴黎最高音樂學府巴黎音樂院(Conservatoire National de Musique)。

巴黎音樂院是以學生水準分班的,經過考試,父母親直接進了聲樂高級班,跟隨著名的法國派的藝術歌唱家龐崔拉先生(Charles Panzéra)學習。龐崔拉先生非常喜愛父母親的歌唱,在上課時常常對父母親讚不絕口。很多音樂院的學生在父母親上課時,都會擠在門外聆聽。

令父母親想不到的是,他們回國以後,有個捷克樂團到重慶演出。在重慶市歌舞劇團的歡迎儀式上,父母親演唱了歌曲。在母親演唱以後,一位捷克樂團的大提琴家竟然上臺對母親跪下。他激動地說,他也是巴黎音樂院的學生,他當年也在門外聆聽龐崔拉先生給父母上課。他在歡迎儀式上聽到了母親的歌聲,認出就是當年他所聽到的歌聲。他深深為我母親的歌聲折服。他說,他很崇拜我的父母。

1951年,父母親通過了巴黎音樂院年終考試,進入了畢業班學習。

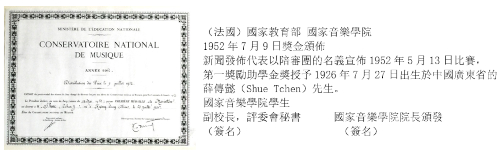

1952年,父親參加了音樂院為亞洲學生舉辦的一個獎學金比賽,以優異的成績獲得第一名。父親得到了這個獎學金,暫時解決了學習和生活的經費問題。

1952年,父母親通過了畢業考試,取得了巴黎音樂院(Conservatoire National de Musique)的畢業文憑。

錦上添花

父母在巴黎音樂院學習的時候,同時又考進了在塞納河邊的一所巴黎俄羅斯音樂院,跟隨義大利米蘭歌劇院(Milan)首席男中音演員澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)學習。

據說,澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)在當時的歌劇界非常有名。他在演出歌劇的時候,即使是演個配角,名字還是放在演員名單的第一位。

父母說,澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)是對父母親在聲樂上有最大的幫助的老師。澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)非常喜歡我的父母,父母也是他名下的高材生。在學習期間,澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky),經常會邀請很多當時在巴黎的歌唱家來聆聽父母的音樂會。

俄羅斯音樂院是很重視舞臺表演,讓學生全面發展的學校。父親除了學習聲樂以外,還在法國國家歌劇院(metteur en scène du Théâtre national de l’Opéra)的著名導演,讓.多阿特教授(Jan Doat)的歌劇導演班學習。

父親說,歌劇導演班經常組織學生到博物館去看人體雕塑造型和繪畫,從中得到人體精神狀態、情感等和眼神與形體的關係。父親在這方面有極高的修為,讓.多阿特教授(Jan Doat)很喜歡我父親。他稱讚父親的表演非常細膩、精確。他說:“東方人的表演是極為細膩的。” 遇到他有事不能上課的時候,就讓我父親替他代課。

而母親在巴黎學習期間,已經在亞娜(Iana)劇院演出了義大利作曲家普契尼的歌劇“蝴蝶夫人”,一位英國著名男高音專程從英國乘飛機到巴黎聽我母親的“蝴蝶夫人”的演唱。後來他提出,希望能和我母親一起去世界巡迴演出“蝴蝶夫人”。母親考慮到要照顧我們三個孩子,只有婉言謝絕。

赤子之心

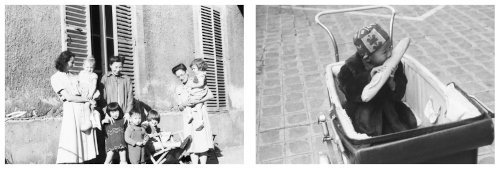

父母在巴黎求學期間生活非常艱苦。他們常常去麵包店買隔夜的廉價麵包吃,想吃肉的時候,會去屠宰場拿當地人不要的牲畜內臟。當時是什麼便宜就吃什麼。

剛到巴黎不久,我就出生了。那時候,母親上課,父親就帶孩子;父親上課,母親就帶孩子。如果兩人實在都抽不出空,有時會請隔壁的本地人太太暫時照顧我們一陣子。

那時,父母親還常常要開音樂會,或者聽音樂會。有一次父母晚上要去聽音樂會。他們就一早安排我們三個孩子睡覺,然後關上燈出門。他們在回家的路上突然看到家裡有燈光,還以為家裡出了什麼事情,就趕快往家裡跑。進門以後,看見我們三個孩子擠在父母親的大床上睡著了。原來是我晚上醒了,哭起來。姐姐就把我和哥哥抱上父母大床,三個人擠在一起睡。父母親見到我們沒事,才鬆了一口氣。

在巴黎留學期間,父母親不但努力學習,同時也活躍在法國的中國學生會。

父親為學生會的演出排練合唱。

父親也是體育好手,任何球類運動他都喜歡。他參加的中國學生籃球隊,在巴黎的國際學生籃球比賽中獲得冠軍,得到獎項。

父母親曾經被聘請為中國代表,在國際場合演唱中國民歌,傳揚中國文化,還組織和參加中國學生會的演出,宣傳新中國的建設,創作輕歌劇“真正的愛情”。

父母身在法國,一直思念著祖國,每當他們讀到有關新中國的消息報導,都會激動得淚流滿面,夜不能寐。

新中國需要建設人才,號召留學生回國。留法學生紛紛響應。父母親也計畫,等到再取得了俄國音樂院的文憑,就回國。

那時中國和法國沒有建交,父母就通過瑞士的一個中國機構聯繫了中央音樂學院,希望回國後可以去任教。1952年底,文化部為了迎接父母親回國,匯出了我們全家人回國的旅費。

1953年初,在俄羅斯音樂院的畢業考試前,澤諾·杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)非常高興地對父母親說,他將邀請巴黎最好的聲樂教師龐崔拉先生(Charles Panzéra)做他們的畢業考試評判。他不知道,龐崔拉先生(Charles Panzéra)就是父母親在巴黎音樂院(Conservatoire National de Musique)的老師!

父母聽到這個消息以後,非常為難。他們實在不想讓兩位老師知道,他們同時在跟隨兩個老師學習。於是決定以“因經濟原因和要回國”為理由,不能參加俄羅斯音樂院的畢業考試。父母的這個決定使得澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)教授和讓.多阿特教授(Jan Doat)教授惋惜不已。後來,俄國音樂院認為,我的父母親已經具有應有的藝術水準,就破例為他們出了學歷證明。(可惜的是,母親的學歷證明遺失了)

臨分手前,澤諾.杜爾尼斯基大師(Zeno Dolnitzky)很捨不得父母親這兩位高材生。他還諄諄囑咐說,他非常想到中國教學,希望父母有機會介紹他到中國去。

1953年,父母親帶著他們在法國留學的優異成績,帶著我的哥哥姐姐和在法國出生還沒滿三歲的我,懷著滿腔的熱情回國。臨行前,他們還在法國買了兩大箱歌劇總譜和樂譜,盼望著回國以後,為中國音樂做一番事業,為中國的聲樂貢獻一份力量。

藝高招嫉

父母回到祖國。中央音樂學院和中央廣播事業局都搶著希望父母去那裡工作。經文化部副部長周揚指示,同年四月,父母親去了當時在天津的中央音樂學院任教。

按照規定,父母親到中央音樂學院以後要做匯報演出。一天,有人聽到父母親的匯報音樂會的排練,當時臉色一沉,就離開了。結果,匯報演出就以工作太忙為理由取消了。

從此以後,父母親的教學工作就開始不順利起來。他們總是被分到不很優秀的學生。有蘇聯專家到中央音樂學院教課。因為聲樂流派的不同,父母被說成是反對蘇聯專家,差點定為居心不良的政治問題。

1955年,中國開始肅反運動,清查反革命、漢奸、特務。父母親都受到衝擊和調查。

姐姐回憶說:“記得在我很小的時候,還是在天津中央音樂學院,有一天我站在父親的身旁,突然父親陰沉著臉,舉起他的右手,狠狠地打向窗臺。我真的給嚇壞了,不知發生了什麼事。母親急忙過來把我抱開了。父親的這一擊,使他的右手小指骨折了”。

同時,曾經在中央音樂學院院子裡與我們一起玩的小朋友,也都拒絕和我們玩。

後來才知道,是有人誣告父親,要把父親定成歷史反革命。如果成功,父親就會被清除出中央音樂學院,在事業上被徹底毀滅。

這時,中央音樂院的夏之秋先生不顧自己的安危,挺身而出,澄清事實。

後來經過調查,父親被定為只是“一般歷史問題”。

經過這件事,父母親深深感受到高層的嫉妒和心機。他們不知道以後還會發生甚麼事情。父母親覺得,他們已經不適合在中央音樂學院繼續留下。既然不可以在中央音樂學院教唱,父母親還有一條路可以走,就是舞台演出。因為他們就是靠著舉辦獨唱重唱音樂會,成功去巴黎求學的。於是,父母親就以“希望有更多上臺演出機會”為理由,請求離開中央音樂學院,去其他演出團體。這個消息一傳出,當時的北京戰友文工團、北京師範學院和中央歌劇院都希望父母親去。他們還提出,不能由一個單位獨佔兩個人。但是我父母親不願意分開兩個不同的單位。因為他們希望以後還要繼續舉辦獨唱重唱音樂會。

當時,在重慶組建三年的西南人民藝術劇院歌舞劇團團長馬惠文先生,在中央音樂學院進修。是他在負責管理中央音樂學院肅反運動的資料。馬惠文先生看過父母親的資料以後,覺得西南人民藝術劇院非常需要父母親這樣的人才,於是就動員父母親說,如果他們能到重慶去工作,他們所有的要求都可以答應,無論是二人開演唱會,排演歌劇等等都可以。這個條件非常吸引父母親。再加上抗戰期間父母親都在重慶住過,對重慶也很熟悉。於是父母親就同意去重慶。

遠走他方

就在父母帶著全家離開北京,登上由武漢去重慶的輪船時, 中央文化部發下通知:“此二人一定要留在北京”,並通知重慶方面,“如果這兩個人到了重慶,叫他們立刻返回北京”。據說,當時重慶方面非常著急,打電話給馬惠文先生詢問情況。馬惠文先生回答說:“放心好了,他們已經出發了。”

父母親到了重慶以後,重慶沒有把文化部的決定通知我父母親。直到一九五七年我父親到北京開會時,才知道有這麼一個通知。

但是不久,事情出現變化。西南人民藝術劇院遷到成都,成為四川省級的文藝團。留在重慶的歌舞劇團與從江南來的歌舞隊合並,成為重慶市歌舞劇團。父母親就被留在重慶市歌舞劇團。

而馬惠文先生結束了中央音樂學院的進修以後,被調到四川省音樂學院工作。馬惠文先生多次想調父母去四川省音樂院,但是重慶都不肯放人。父母親從此就留在了重慶。

父母親一心想著能找一個可以不受阻礙地施展自己音樂所長的地方。就選擇了從中央下重慶。他們當時不知道,也不懂,這個變遷對他們來說,有多大影響。當時的重慶市只是四川省下面的一個市。重慶市歌舞劇團不屬於省級單位,只是市級單位。父母親所屬的單位是降了三級。從此父母也就只能在重慶範圍演出。

雖然在出國前,父親已經有教授職稱。但現在,他們的職稱只能是“市級演出單位的聲樂指導”。父母親如果留在北京,他們所在的舞台就是中央級的單位,能實現的夢想自然會更大。

禍福相依?

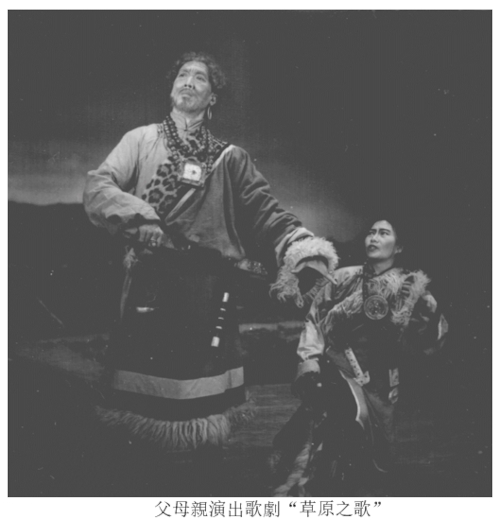

到了重慶以後,父母親一心撲在工作中。他們在重慶多次舉辦的獨唱重唱演唱會廣受歡迎,常常是一票難求。他們從不計較演出地點,即使去到較偏遠地區,只用一把手風琴伴奏,也舉辦音樂會。在重慶市歌舞劇團期間,他們也演出過歌劇“草原之歌”。父親還排練出俄國歌劇“奧尼金”片段,以及參加其他新創作歌劇的演出。

父母從中央調到地方,工資待遇自然較高。每逢到了提職加薪的時候,領導總是對他們說,你們的薪金已經夠高了,就把機會讓給別人吧。當然,可能還有個原因是,肅反運動給父親的結論“一般歷史問題”一輩子都影響著他們。使他們不大可能升到高級幹部的級別。但是,父母親從來沒有計較待遇。只要讓他們有機會在藝術上發揮,他們就滿足了。

文化革命初期,開始破四舊運動。父母親擔心,從巴黎帶回的兩大箱精裝歌劇總譜和樂譜會帶來麻煩,就提出,把這些譜都捐給重慶市歌舞劇團。但是重慶市歌舞劇團不願收。最後這些譜都被當作廢紙,稱斤賣掉了。每當提起這事,父母親都覺得十分可惜。

隨著文化革命的深入,父母親毫無意外地被定為“資產階級反動學術權威”,被抄家,隔離,批鬥。幸好,父親沒有被當作“歷史反革命”。但是對父母親歷史的調查並沒有停止。

後來,父母親聽說北京文化界批鬥會的殘酷情況以後,感歎地說,幸好離開了中央音樂學院,也沒有回去北京。要不然,在文化革命中會被整死也說不定。父母認為,這似乎是因禍得福吧。

深巷美酒

母親的聲樂功底非常扎實。她的聲音乾淨而宏亮並且控制自如。母親的個子並不高大,但她的聲音極具穿透力,傳得很遠。

而父親的演唱特點是在藝術表現方面。在他的發聲功底支持下,能夠自由的運用表現技巧。在巴黎學的歌劇導演知識,更使父親的表演技巧達到自由的境界。

有一次父親在台上唱一首歌時,只是用腳在地上蹭了兩下,就博得了滿堂彩。所以只有在現場聼父親的演唱,才更能體會到他的演唱表現力。

父親曾經自信地說:“歌唱藝術的表達不只是我唱,讓聽眾聽,而是我要聽眾跟著我表達的感情走,我要聽眾哭,聽眾就會哭,我要聽眾笑,聽眾就會笑,要用藝術感染力隨心所欲地帶領觀眾,讓觀眾跟著我的表演走。”

父親確實可以用情感的表達抓住人心。他的演唱,會使人哭,會使人笑。

重慶的聽眾都知道,父親有兩個保留曲目,稱為:一哭,一笑。“哭”,是歌劇白毛女唱段“廊檐下紅燈”;“笑”是俄國作曲家穆索爾斯基的“跳蚤之歌”。

當年有一位中央樂團一線歌唱家在重慶演唱“廊檐下紅燈”。重慶市長任白戈聽了以後說:“還沒得我們重慶的唱得好。”任白戈說的“我們重慶的”就是指的我父親。

後來,日本松山芭蕾舞團到重慶演出。父親在招待會上也唱了“廊檐下紅燈”。松山芭蕾舞團的團長清水正夫先生聽了以後,感動地說:“這就是我要找的感覺”!

曾經有位蘇聯專家到重慶市歌舞劇團教學,父親也去聽他講學。課堂上專家要求一個學生唱Piano(輕一點),當時在場的翻譯不懂聲樂, 就把piano這個詞翻譯成了鋼琴。說,專家要讓學生唱得像鋼琴一樣。我父親就糾正說,“是讓你唱輕一點”。那位蘇聯專家知道了以後非常高興。在跟我父親用法語交談了幾句後,就請我父親當他的翻譯。父母的音樂造詣,是不會被掩蓋的。懂的人一聽就知道。

還有一位著名蘇聯雕塑家,到重慶後想創造一個頭像雕塑。他在聽了父親的演唱以後非常激動,請我父親作為他的模特兒,塑造了一個中國藝術家的頭像。據說這個作品在蘇聯得了獎。

父親曾經在師範學校講歌唱藝術表演講座。不僅師範學校的聲樂系的老師、學生;甚至其他系的學生,還有校園的工友、廚師都來聽他的表演講座。從此,父親表演講座極受歡迎的消息就傳開了。

我在小學五年級時,班上的老師通過我,請父親為班上的小同學們講歌唱講座。父親毫不推託。那一天,除了班上的同學,連學校的校長等等都來聽父親的講座。

在講座上,父親先用充滿感情的聲音,為同學們描述了歌曲的意境、環境。隨著描述,父親用圓潤渾厚的男低音唱起了“碼頭工人歌”。同學們頓時感受到工人們竭盡全力的搬運,和對未來充滿渴望的心情。接著,父親又講了白毛女的故事。隨著悲痛的描述,唱起了歌劇白毛女中,白毛女的父親楊白勞為還債,把親生女兒賣出後的悲慘的心聲。同學們都為之流淚。最後,父親又為大家講了一個跳蚤的故事。孩子們在幽默的俄羅斯的“跳蚤之歌”的歌聲中,發出情不自禁的笑聲……

1980年,父親還參加了峨眉電影製片廠電影“山城雪”的拍攝,客串飾演冯树龄這個腳色。

困龍灘 平陽地

文化界的爭名奪利是很現實的。父母親雖然在音樂方面很有造詣,不過在名利場的爭鬥上,就毫無能力。他們不懂狡詐,不會算計,從來沒有把他們在巴黎留學時所得的榮譽到處宣揚。父母心中只想著憑自己的實力為國家幹一番事業。但是他們卻被文藝圈裡因爭名奪利而帶來的打壓干擾,無法實現夢想。

有一位民歌手經過母親的長期教導,聲音通順了,她的演唱成了舞台上最受觀眾歡迎的節目。過了一段時間,有位有權之人就鼓動這位民歌手到自己的名下,不再跟母親學習。母親為此流著淚說,那人會毀掉這位民歌手的。母親的教學成果就這樣被硬奪走了。

父親也同樣遇到這種令他心疼的事情。一位男高音經過父親的教導,聲音完全放出來了,結果也是被有權之人奪走毀掉了。

為了搶奪父母的學生,有人甚至放出謠言說,父母親是中央音樂學院不要的,丟給重慶的。

父親曾被安排到西南師範學院教學。分給他的學生很多都是其他老師不想教的。有一位老師無法教的“調皮”學生轉給父親以後。父親發現,這位學生是男低音,但是老師把他當作男高音教。老師要求他唱的高音,他根本做不到,拉長了脖子也唱不上去。所以這位學生產生反抗心理,不配合老師。他轉到父親那裡時,連一首簡單的歌也唱不完整。父親很快就讓這位學生的聲音改變,並且重拾學習的信心。

父親沒有教師的架子,和學生打成一片。他為學生開大課講表現,早上還親自帶領同學們一起跑步練呼吸。這就使其他班級的學生也羨慕不已,希望他們的老師也這樣教。有一些老師不願意了,到校長處告我父親的狀,結果父親還是回到了歌舞劇團。

文化革命結束以後,父母仍然希望可以在藝術上做貢獻。他們繼續教學,演唱。母親上台演出時,歌舞團的演員也都去聽。一些年輕的演員第一次聽到母親可以不用麥克風,就把聲音送到劇場的最後一排。他們都非常驚嘆。

雖然對父母歷史問題的調查,沒有找到任何問題,但是並不表示從此一筆勾銷。有一次父親病了,一位領導打電話要我父親演出,父親回答說:“我生病了,暫時不能唱。”那位領導在電話裏不高興地說:“怎麽?才把你解放了,尾巴就翹起來了?!”父親當時就氣得發抖。

1969年,我和哥哥都和同學一起,去到四川涪陵山區插隊落戶。

1970年秋天,我和與我同住的唐貴方同學一起,在生產大隊排練演出過幾段樣版戲,演得不錯。後來區政府要組織一個宣傳隊。大家都以為我肯定會在其中。結果通知的人中沒有我。唐貴方就去問。區政府回答說,因為我爸爸媽媽是專政對象,我才知道,有關調查父母的文件也來到區政府,就是說,我也成為監視對象。唐貴方拼命為我説好話,最後區政府才同意我參加。

同時,歌舞劇團的調查人員還到了我哥哥所在的公社去調查。也給哥哥帶來很壞影響。

後來,上山下鄉的知識青年可以通過生產隊推薦,回城市工作。但是我和哥哥要靠生產隊推薦回城工作,機會幾乎渺茫。

父母親為我們能回城市著急,卻無能為力。幸好,政府實行”頂替政策”,父母退休,就可以讓子女頂替父母在城裡的工作名額。

1971年底,母親到了退休年齡,就抓緊這個機會馬上退休,讓哥哥回城市工作。父親即使沒有到退休年齡,也辦理因病退休,我因此也可以回城市工作。

父母退休以後,繼續用自己的一技之長,貢獻社會。他們總是有求必應地輔導專業的音樂工作者,和業餘文藝人士。

1977年九月,退休後的父母親曾擔任重慶市總工會舉辦的,“紅岩村”組曲演唱會的合唱團訓練。母親訓練女聲,父親訓練男聲。有五位男高音在父親的指導下,一個星期內就可以如地唱到HC!而整個業餘合唱團經過一個月的訓練也達到了專業的水平。

後來,父母曾經向有關部門提出建議,不要報酬,為專業團體培養人才。承諾兩年後訓練出高水平的歌唱演員。但是沒有得到答覆。

我回到城市工作以後,我下鄉所在的生產隊就只剩唐貴方同學一人。母親說,應該幫幫唐貴方,讓他有一技之長可以回到城裡工作。於是父母親就從零開始,讓唐貴方唱歌入門。父母親就是這樣,只要是願意學的,他們就願意教。

父母親常遺憾地說,如果他們在國外先做出些成績(他們也的確有這樣的能力),不急著回國,他們的結局可能就不是這樣。

絲盡化蝶

1979年,母親去香港探親後,留在香港。並且希望全家可以到香港團聚。

1981年八月,我和姐姐都到了香港。父親與哥哥還在等待赴港申請的批准。

在母親留港期間,父親先後在雲南國防文工團,鐵二局文工團,湖南省歌舞團等處教學。並努力地把自己多年的藝術經驗寫下來。

1981年,父親完成了他的手稿,共17章,有五百頁左右,約15萬字。並且請湖南省歌舞團的學生李平等人抄寫手稿,分章裝訂。

1981年10月22日晚,父親坐在鋼琴前給湖南省歌舞團的學生上課。他突然低下頭,倒在琴上,不醒人事。大家立刻把父親送到醫院。到醫院時他已經沒有生命體徵了。醫院確診為腦出血。父親就這樣離開了我們。時間是晚6點55分,享年64歲。

父親突然去世。我和姐姐在香港還沒有住滿一年,不能離港。我們想讓母親去湖南奔喪。但是因為我和姐姐剛剛才到香港,一切都不穩定。如果母親一走,我們會連房租也交不起。母親只有忍痛不去湖南。

母親把自己關在她的房間裡。我和姐姐知道她在哭。姐姐和我也淚流滿面…..

我所在的工廠工人知道了,大家都來安慰我,我心裡才好受一點 ……

父親和母親一起奮鬥幾十年。他們一起開音樂會,一起到巴黎學習,一起進中央音樂學院,因為不願分開,一起到重慶,一起退休,經過無數的風風雨雨,他們都在一起。但是最後,他們還是分開了……。他們分開兩地,見不到最後一面……

1981年八月份我去香港前,先去了湖南看望父親,在長沙住了兩天。然後父親陪我到廣州。因為他沒有去深圳的通行证,我們只能在廣州火車站分手。我告訴父親,一定要來香港,我們在香港等他。隨著火車開動,我突然有一種感覺,這是我最後一次見到父親了。這種感覺使我感到恐惶。我想再看看父親,可是火車已經走遠,見不到他了……

多年後,母親還在說,要是父親也到香港就好了。父親喜歡與人打交道,會對我們有很大幫助。

父親去世以後,湖南省歌舞團為父親舉辦了喪禮。

回到重慶以後,重慶市歌舞團也為父親舉辦了喪禮。

父親的手稿1983年曾經交到四川一個出版社,希望能出版,但是沒有被接納。

哥哥到港後,先移民去了加拿大。姐姐和母親隨後也移民到加拿大。

後來,母親住進多倫多的華人安老院,頤康中心。在那裡,母親仍然是歌聲不斷。安老院的工作人員都知道,他們那裡有一位愛唱歌的老人家。

2013年 8月 02日下午四點,母親在頤康中心彌留之際,姐姐,哥哥嫂嫂都在她身邊。母親在姐姐和哥哥嫂嫂的歌聲中離開了我們。享年96歲。

父親和母親熱愛藝術,滿懷熱情地留學,並且回國。希望用自己所學報效國家。但是他們不知道人心的險惡與文化界爭鬥的殘酷,更加不會隨機應變,見風使舵。父母親單純地認為,只要有一身好本事,就一定可以為國家訓練出音樂人才。

雖然他們一步步走得很不順利。但是他們對藝術的執著和熱情從來沒有減退。他們的奮鬥精神讓我們無法忘懷。

他們的一生就像湖南省歌舞團給父親的輓聯:

坎坷一生為藝術,辛勞數載培桃李。

獻上這篇文章,作為我們子女對他們的懷念。(文/薛典)