案头放着滑铁卢孔子学院院长李彦教授的新书《尺素天涯–白求恩最后的情书及其他》已经有好几天了。计划的读后感一直没有动笔,这可不是笔者的风格–一向是速战速决,绝不拖沓!这次在等待什么呢?需要精心的思索,还是想望思想的沉淀?

首次听说该书的消息,笔者并不是直接从李彦口中,而是从“滑铁卢读书慧文化沙龙”微信圈主人郭绍武先生口中。知道后,笔者立即与李彦联系,碰巧那个时候她正在中国签发新书,要候一定时日才能回到滑铁卢。

再次见到李彦已经是十月底。因为计划的话题是她的新书《尺素天涯–白求恩最后的情书及其他》,我们的谈话直奔主题。其实,对于新书,李彦本身也有话要说,一个多小时的见面,她一直谈兴很浓。尽管李彦强调多次,让笔者读完新书之后,谈谈感受和批评意见;也尽管笔者拿到新书之后,如饥似渴,在两天之内就抽时间认真读完。

到底是什么原因?笔者没有动笔,没有以往的“快笔”成文呢?应该承认,尽管没有动笔,但笔者脑子里一直在思索着如何动笔?切入点、重点、贯穿主线等似乎都是笔者思考的重心。既然在思考,自然都是需要借以时日的,估计每个人都能理解这一点。

思前想后,笔者决定以最简单的方式来写这篇读后感,抓住两个重点。其一,新书核心文章,那就是“尺素天涯–白求恩最后的情书”一文,亦即新书标题所指;其二,李彦教授的创作动向,从小说创作转向探寻历史的散文创作,重点思考东西方文化的共性与差异,推动中华文化走向世界。

其实当笔者从郭先生口中了解到,李彦正在忙她的新书,而新书涉及到白求恩的情书时,笔者稍有些意外。笔者最初感觉,不愧是教授,挺能把握时政脉搏的,2015年是第二次世界大战结束70周年,庆祝活动此起彼伏。对于华人来说,回忆抗战,白求恩当然是会被联想到的人物。在这个特殊的时段,推出有关白求恩的书,眼球自然少不了的。

但事实上,这纯属是一种巧合!李彦并不是刻意选择这个特殊的时间,来出版这部著作的,而纯粹是故事本身发展所致。所以呀,下面笔者就要介绍“尺素天涯–白求恩最后的情书”一文创作的过程–可能是许多读者也会感兴趣的故事。

那是在2013年夏天,为推动一个与白求恩相关的文化项目,李彦前往中国,与朋友拜会了位于北京的“白求恩精神研究会”。从该会,李彦了解到一个重大信息,看到了毛泽东与白求恩合影的影印件。据之前所有报道,尽管当年白求恩与毛泽东见过面,但是中共党史资料中从来没有留下任何照片。而这张“全世界独一无二”照片的偶然出现,实在是人们期盼已久的证实。

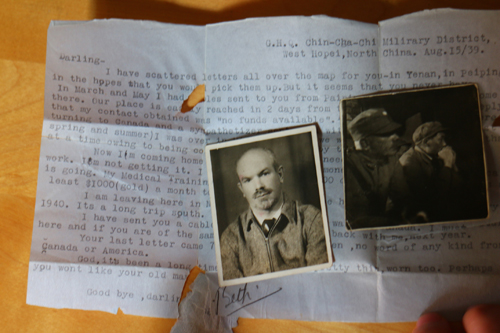

到底那是一张怎么样的照片呢?读者从所附图片可以看到,但还是让笔者来引述李彦的描述吧?

“白求恩和毛泽东侧身并排而坐,从姿势上看,似乎是坐在那种称为“马扎”的小板凳上,在一个光线幽暗的场所,也许是延安的大礼堂,与其他人一起听报告,抑或是观摩文艺演出。那时的毛泽东还很年轻,头戴大家都熟悉的红军帽,双手托着下巴,聚精会神地注视着前方。也许,他压根就没有注意到,身旁这位身着八路军军装的国际友人,悄悄让人拍下了这张具有历史意义的绝照。”

看到这张珍贵照片,李彦自然而然就想探寻它背后的故事。当她得知照片的主人是一个住在安省伦敦的老人,名叫比尔•塞西尔•史密斯,作为一名作家,可以想见当时她心情之激动。而在那时,“白求恩精神研究会”与中间人失去了联络,特意恳请李彦协助寻找这位加拿大老人比尔。李彦欣然接受了请求。助人的同时,还能满足自己的好奇心,何乐而不为。

回到滑铁卢之后,李彦即刻告知好友,远在蒙特利尔的法裔女作家米雪•提塞尔,她是当地社会主义团体“奥宾基金会”国际主义中心的骨干,致力于发扬白求恩所代表的国际主义精神和人道主义精神。几个月之后,李彦获知米雪•提赛尔与比尔•史密斯见面,并得知白求恩写给比尔母亲的最后一封信,竟然是情书!

然而,这次见面之后,有关比尔•史密斯的家庭住址与联络方式竟然还是一无所知。无助的等待让李彦焦虑,她最后改变初衷,决定自己亲自行动。通过网络搜索,李彦还真地顺利找到了比尔•史密斯的相关信息。与老人联系几个月之后,李彦才最终敲定,前往伦敦拜访比尔•史密斯。

成功见到比尔•史密斯之后,李彦看到了那张珍贵的原始照片,以及那封情书。与此同时,李彦还了解到比尔•史密斯父母的一些情况。特别是曾经拥有这封情书的人,也就是比尔•史密斯的母亲,从相框里的照片看,绝对是一个优雅秀丽的女人。据比尔•史密斯介绍,他的母亲在1977年去世,安葬母亲之后,整理遗物时,打开母亲床头柜上的黑红两色、雕刻精致的漆盒,里面存放的唯一物品,便是这封来自太行山的信函与照片。

作为加拿大共产党员,比尔•史密斯一直过着贫困的生活。特别在晚年,比尔•史密斯更陷入了穷愁潦倒。在这种情况下,比尔•史密斯不得不拿出精心保存了76年的珍贵文物,希望转让,确保未来不在饥寒中度过。为此,李彦特意与北京“白求恩精神研究会”牵线搭桥,希望帮助老人实现这一愿望。可是,这一善事最终未成,李彦不忍心将这一实际情况告诉老人,因而给老人写信说,“请你耐心等待,给我一些时日,让我把这个故事写出来,在中国发表后,看看在中国先富起来的那批国民中,是否有人肯出资购买这批意义非凡的历史文物,帮你排忧解难。”

正是在这种情况下,李彦一气呵成,将此故事写了出来。国内《人民文学》杂志的总编获得此文消息之后,刻意提出要首先发表。该文发表之后,读者反响还是十分强烈的,其中有两名读者凭着点评该文,获得了2015年度上半年“最佳短评奖”。而中国商务印书馆在2015年年初就与李彦老师约定出书,当她将23篇散文发给该书编辑组时,他们最后遴选出其中的14篇,以《尺素天涯–白求恩最后的情书及其他》为题出版了这个散文集,可见对这篇文章的重视。

让李彦教授最为高兴的是,在她的努力下,“中国华夏文化遗产基金会”顺利接收了这批文物,实现了老人的愿望。也是在2015年秋天,李彦教授陪同比尔•史密斯前往北京,完成了隆重的交接仪式。之后,李彦带领着她组织的加拿大各界人士代表团一行人前往晋察冀山区白求恩当初埋葬的墓地凭吊,在那里发现了这位伟人的更多故事,让白求恩的形象更加真实,也愈加丰满。李彦说,得知这部分故事时,作品已经出版了,无法把那些感人的花絮加入到文章中,留下了不小的遗憾。

看到新书之后,笔者询问李彦,“你在计划新的小说吗?估计什么时候推出?”没有想到,这个简单的问题竟然拉开了李彦的话题,对此谈了自己的许多想法。对于这些思想,记者可能从李彦在序“灯火阑珊处”中所言更能理解。在序的开首,李彦如此写道:

“出国经年,数十载春秋稍纵即逝。今天的中国,已渐趋生疏、隔膜。离开了那片土地,视野可能开阔了些,但也缺少了扎根那块土壤才能产生的深度与厚重。”

“已成局外人的我们,再写今天的中国,难免会落入二十世纪八十年代外国人写中国时的走马观花、肤浅偏颇。如果依然停留在挖掘熟悉的历史记忆的层面,甚或咀嚼别人嚼过的馍,似有‘为赋新诗强说愁’之嫌,令读者生厌。”

“如何拓宽新的视野呢?王国维在《人间词话》中提及的人生必经之三种境界,似乎也适用于海外写作者。从回首熟悉的故园往事,到描述艰辛的异乡开拓,尘埃落定之后,我们中的不少人,自然而然地步入了新的佳境,对东西方文化价值观进行比较思索,探索人类命运的异同。”

当读者细细咀嚼这段文字的时候,李彦未来的写作方向就不言而明了。正如李彦回答我的问题,“目前我已经基本没有再写小说的兴趣,所以你那个问题,我无法回答。我不是没有素材可写,事实上我手头已经有好几个小说的素材,甚至连标题都已经想好了,但我可能会无限期地搁置下去。”

“为何会出现这种转变呢?”笔者有些不明白地问。李彦回答说,“这次出版尽管为国内出版社约稿,除了遗憾部分文章没有选登之外,整个出书过程我感觉很好。书中绝大部分文字都是近一两年所作,但几乎每篇文章都有历史素材可以参考,而不是纯虚构的小说。正是在探寻历史的过程中,我逐步体验到一种创作的乐趣,即‘探索人类命运的异同’。”

“每个人的写作之路都是不同的,而同一个人在不同的生活阶段也可能偏重不同的写作方式。对于我自己来说,可能当年在中国所学的新闻专业和在加拿大所学的历史专业,促成我的写作转变吧!还有一个可能是,由于我在大学教书,担任孔子学院院长,会比普通人更有机会接触这样的历史题材。就拿目前我手头的个案来说,可以供我写相当长的时间,而且这种素材还在不断积累着。”

“创作大部头不是每个作家的梦想吗?”笔者忍不住插问道。李彦说,“对于某些作家来说,这可能是对的,但并不是对所有作家。其实,时代在变,写作环境在变,读书在变,所以读者也在变。”

“除了前面提及的因子,作为一个海外写作者,从历史题材出发可能更有优势,相对容易上路。因为无论素材、文化背景,还是需要表达的视觉,比本土作家,都有一些优势所在。当然,这种优势,有时也可以算是劣势。在这种情况下,以历史素材为背景的散文自然而然成为我的最爱。我本来就是学新闻和历史出身的。二十年来用中英文写了几本小说之后,现在又回归到当初的专业训练上来,也是非常快乐的事情。

看来,写作也如生命一样,最大的飞跃在于回归。我们期待李彦在顺利回归之后,有更多更好的作品与大家分享。