–感念陈忠实

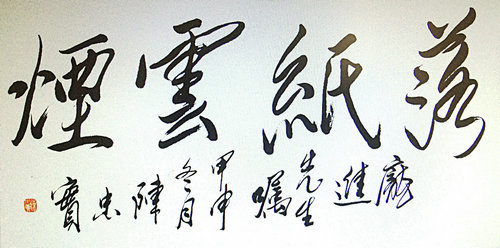

题记:2004年冬天,一次开会见到老陈。我说“主席呀,我个人得收藏你一幅墨宝。”老陈问:“给你写个啥?”我说:“你觉得写啥好就写啥。”几天后,他就让作协的杨毅先生送来了写在四尺整张上的“落纸云烟”。面对墨宝,我不禁感叹:老陈真是大手笔,面对这四个字,任何人都会皱眉凝神,还未必能体味出深意来。

去年秋冬,听说陈忠实先生得了不好治的病,住进了西京医院,心中一直恻恻然。过年时一个聚会,认识了练习颜体书法的刘恚州先生,我送其一本《龙情凤韵–庞进诗词选》,说你可将书中我写陈忠实的诗写一下–这首嵌名诗作于2010年,曰:“百年小说数老陈,白鹿腾原舞忠魂;河岳在胸实堪敬,雄文大卷醒后人。”几天后,刘先生将他写就的五幅作品拍照后用微信发来,我选中一幅,编发在今年3月2日的西安日报副刊版上。

3月4日下午,我在办公室给陈主席发了一个短信,告知了这件事。两分钟后,手机响了,是陈主席的声音,嘶哑,微弱,缓慢:“庞、进、好,我、当、天、就、看、到、了,谢、谢、你……”我说:“一直想去看你,又怕你不方便。这会儿作家吴树民、张岩也在这儿,他们也问你好!大家都想念你,问你好!你说话不方便,咱不多说了,祝福、祝福啊!……”放下电话,吴、张二位也都很感慨,说老陈看到了,心里肯定高兴,能做的事,人在世时就赶快做……

4月中旬,吴树民发来了他写的《忠实,忠厚实诚的长兄》,说想让病中的忠实兄看后高兴高兴。我摘编了近两千字,以《陈忠实先生的几件事》为题,发表于4月27日西安日报文化随笔版头条位置上。

4月28日下午,吴树民到我办公室取样报,一进门就说:“庞进感谢你啊,你在我的文章那句‘梦中我见到忠实兄’后加了‘康复如初’四个字,这四个字加得好啊!”我说这也是大家的心愿嘛。

4月29日,早上8点刚过,吴树民的电话打来,告知陈忠实不在了,说前天发表的文章忠实兄可能都未看到,我说估计没有看到……

上午到办公室,同事们都为陈忠实的去世而悲伤、惋惜,说起他与西安日报、西安晚报两报副刊的情缘、与几代副刊人的交往,不禁两眼发潮、感念不已–

上世纪70年代末,在陕西师大的校园里,我开始读到陈忠实的小说。大概是1982年,在省上召开的一次创作会上,我第一次见到陈忠实,他从乡下赶来做报告,朴素的衣着、大而亮的眼睛,地道的关中话……讲到一个乡村女老师爱学生,调离时学生们一大早站在老师门前相送的细节,至今还刻在脑子里。

1984年3月,我由临潼文化局创作组调到西安日报社,供职于编采岗位,与陈忠实的接触多了起来。他给我讲过他60年代第一次到西安报社送稿“怯生生的”情景,讲他看到当时的女编辑、后来的文艺部主任李炎“美得不敢多看一眼”,讲他与编辑们的交往和友谊……

1993年7月的一天,陈忠实和评论家李星敲开了我的住室门,他们带着刚出版的《白鹿原》和题为《一部可以称之为史诗的大作品》的评介文章,我自然特别高兴。两天后,这篇文章便在西安晚报副刊的头条位置与读者见了面。

《白鹿原》获大奖后,陈忠实成为陕西文学的掌门人,两报副刊更离不开他的支持了。新世纪诗歌专版、世园会专版,等等,请陈忠实题字,他没有二话,都是爽快答应,不但很快写好,还让秘书及时送来。2003年,诗人刘文阁要出版诗集《暧昧的高原》,托我请陈忠实题写书名,老陈也是很快写就。

2004年,西安事变浮雕在骊山上落成,策划这件事的骊山书画院的几位领导托我请陈忠实前去观赏并题词。陈忠实仔细地看后,当场挥笔,写下了“骊山一笔,铸就永恒”八个大字。可能觉得写得不是很满意吧,回到西安后,他将这八个字又写了一遍让人送来。

2010年,王愚病故,陈忠实在《文艺报》上发表三千七百多字的《王愚:热情率性与悄没声息》,我看到后立即下载、转编,西安日报副刊破例整版发表。文章见报后的当天,陈忠实就打来了电话,说:“王愚去世,有些冷清,你们的反应到位了。”我说王愚老师是著名评论家,也是我们副刊的老作家、好朋友,我们做这些是应该的。

我生在临潼,祖籍在蓝田。听父亲讲,他的姑家、舅家、姐家、奶妈家,都在白鹿原。1995年春天的一天,我到省作协陈忠实办公室去,见他桌上有笔墨,就请他给父亲写一幅字。老陈铺纸,膏墨,提笔,略加思忖,写下了“注目南原觅白鹿——录拙作词句庞济民老先生雅正乙亥春月陈忠实于长安”。我将这幅字拿回家给父亲看,父亲很高兴,让人装裱了挂在正屋墙上。

当年5月上旬,蒙加拿大华人作协邀请,陈忠实、评论家王仲生教授,还有我,组成了一个以老陈为团长的访问团到温哥华访问。那天下午,在唐人街的中华文化中心,老陈讲《白鹿原》的写作过程,王教授讲《白鹿原》丰富意涵,我介绍了一下陕西作家的创作情况。晚餐后,与加华作协的朋友们到海滨聊天、唱歌。记得老陈先唱了陕北民歌《走西口》,声音浑厚而沧桑,加华作协的朋友们说这是纯正的满是黄土气息的乡音,在温哥华是很难听到的,大家拍手说好,让他再唱,老陈就又唱了《拉手手,亲口口》。这也是我第一次听陈忠实唱歌,还是在海外听到的,此后再也没有听到过。

从1988年起,我利用业余时间从事龙凤文化研究,这件事也得到了陈忠实的关注、关心、肯定和鼓励。在省作协他的办公室,在参加中国作协代表大会、中国小说年会期间,我们曾有过几次深谈,他的一些话我永远记着:“文学路上挤的人太多了,你就给咱开辟一条新路!”

2006年3月25日,“龙凤之魅•庞进文化研究成果研讨会”在西安召开,陈忠实到会发言,说:“庞进多年来坚持研究龙和凤的文化,研究出了成果,把我们想像中的虚无缥缈的神话传说中的东西,用学者的、具体的、条理化的论证,提供给我们,给我们认识自己的民族提供了方便,其功莫大焉。其研究,可能比研究中国任何一段历史史实都要艰辛一百倍,这是我能想到的,尽管还有不完善、需要进一步考证之处。但现在已达到的成就,和表现出来的默默做学问精神,已经令我非常感动了。”

2012年的农历二月初二,全球华人在蓝田华胥陵举行了恭祭华胥氏大典,在乡政府的院子里,陈忠实一看到我,就笑着说:“龙王也来了!”我明白,这是主席在鼓励我、鞭策我。2013年春天,在西安报业集团的支持下,西安中华龙凤文化研究院注册成立,陈忠实特书“龙飞凤舞”四个大字祝贺……陈忠实去世后,我代表龙凤国际联合会、中华龙凤文化研究中心和西安中华龙凤文化研究院向陈忠实献上一个花圈,感念他对龙凤文化事业的关心、关注和支持,并作联曰:“灞原失白鹿灵魄犹在;文坛走马龙精魂永存。”

2004年冬天,一次开会见到老陈。我说“主席呀,我个人得收藏你一幅墨宝。”老陈问:“给你写个啥?”我说:“你觉得写啥好就写啥。”几天后,他就让作协的杨毅先生送来了写在四尺整张上的“落纸云烟”。面对墨宝,我不禁感叹:老陈真是大手笔,面对这四个字,任何人都会皱眉凝神,还未必能体味出深意来。

我多次想到,有机会了和陈主席好好聊聊,说说一些感悟,比如,我发现古今中外那些伟大作品,无不有某种大的思想体系支撑着,都是大思想的艺术化。《白鹿原》之所以成功,在于有一个魂,这个魂就是由朱先生表现出来的儒道互补的中华文化精华。再比如,多次听陈主席讲“生命体验”,读了《陈忠实传》后,才明白陈氏讲的“生命体验”,是自觉、自醒地独立思考的体验,也即用自己的眼睛看世界、用自己的脑子想世界、用自己的语言写世界的体验。我还想告诉他,在一次关学论坛上,我发言讲,以使命意识、天下情怀、有为主义、实干功夫为支撑的关学精神,不光体现在张载及其后的学者们身上,也体现在陈忠实、贾平凹、路遥、张艺谋、赵季平、王西京等文学艺术家身上。

陈忠实走了,再也没有机会听他说话了。这些天,读到了许多悼念陈忠实的文字,其中一句我特别认同:“陈忠实是让人从骨头里喜欢的作家!”

陈忠实不朽!

(文/庞进,2016年5月2日于龙凤院)