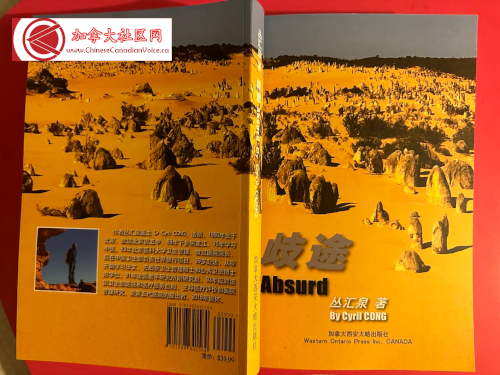

现在的文学作品影视剧几乎看不到反映十年内乱的内容了,作为历史已被大多数人遗忘或不愿提起。最近有幸读了一本描写下乡知青为主线的半自传小说《歧途》。作者不凡的文学功底和题材来自生活的独具匠心,使故事写的感人至深,每一笔细致入微的描述都让人撕心裂肺,知青跌宕起伏的人生读起来字字皆是血。

我是与作者经历相似的知青,也曾在“我们也有两只手,不在城里吃闲饭”、“农村是个广阔天地,在那里是可以大有作为的”宣传鼓动下,随着一千六百万的知青洪流到农村成为一个垦荒者,因此对作者的写作思想和意图很容易产生共鸣。

作者以半自传的形式,真实记录了那段不堪回首的历史,沿着十年知青生活的主线,将史无前例的“文化大革命”给个人和民族造成的悲剧写的淋漓尽致。此书的重要意义在于作者真实记录了这段历史,读此书你一定会感慨万分,忍不住流下泪水。不要以为这是故事,这是一本史书,是知青在特殊历史阶段命运的真实写照,是对反右对文革等反人性罪行的批判,每个章节都能让人想起那个疯狂的时代,唤起了人们的共鸣。

我在读到大牛被逼疯的情节时,想起一同事妹妹的经历。那是2000年出差路过同事父母家,她不能请我们到她家坐客,因为妹妹有精神病不穿衣服。1966年,文革中她的小妹在街上看到被批斗得头破血流的走资派及反革命分子,其中就有她当厂长的父亲。一个十一岁的女孩经不住这种暴力的恐吓而疯了,从此再不穿衣服,她的人生就定格在了十一岁的童年。她比大牛还要惨,四十多岁了仍活在那个可怕的时代再没苏醒。

几年前看过一个电视节目,黑龙江省政府建了一个收容院,专门收留仍在东北因各种原因精神失常的知青。看着一个个痴呆的眼神或他们疯狂的举动忍不住落泪,他们是一群像大牛一样悲惨的,生活在另一世界的灵魂。读到大牛父母的自杀,又让我想起老舍先生。每当在太平湖(现已填平)边散步,总是不由得想起这是老舍先生的沉湖之地。不堪侮辱的他,临终前想了些什么?他为什么与《四世同堂》中瑞宣的父亲选择了同一种不归路?小说中的人物是不堪日本人的汚辱,而他不能忍受的是,他所爱的国家通过一场革命带给他的侮辱与伤害。

今日已平反在天堂的老人,如果用他功力深厚的文笔及驾驭北京口语的能力,能否记录下这段激变的历史?他还能那样荡气回肠,写下充满北平地域生活、风光、风情画一般的作品吗?文革中有多少科学家、作家、企业家都和他一样被迫害致死,这是民族的巨大灾难。该书中记录的只是沧海一粟。

文革中教育的停摆更是民族的一场巨大灾难,1966年6月从广播中传出高考推迟半年的通知,没想到一推十一年半。正常的人生轨迹被彻底打乱,本该系统学习的年龄被迫中断,文革给知青留下的伤痛何止十年,而是一生,给国家民族造成的损失更是不可估量。1976年年底文革结束,一个不歧视、公正、自由的社会一步步地回归了中国。1977年恢复高考,77级、78级两届共六十多万考生脱颖而出,他们中不少人是知青,经过十一年的磨难,他们懂得“人生能有几回博”的名言哲理,求知欲强烈,格外勤奋刻苦,许多人英语是零基础(中学学的俄语),他们利用一切可利用的时间勤奋读书。科学春天的到来,造就了一大批有理想的青年学子,成为改革后第一批高素质优秀人材,解决了当时我囯各类科技人材青黄不接的困境。书中的主人公抓住机会,考进名校勤奋学习,毕业后进入国家卫生部的重要工作岗位。

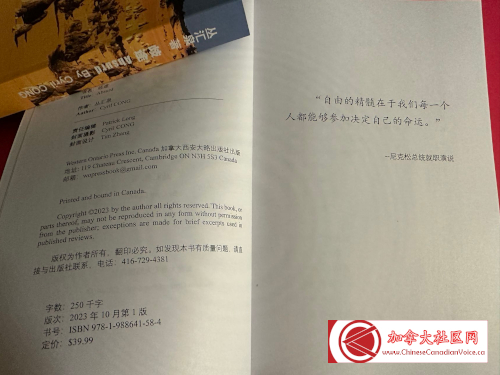

读了几遍扉页引言:“自由的精髓在于我们每一个人都能够参与决定自己的命运”,立刻感到这是一本可读的书!二十五个字已让读者明白作者的价值观。那是对现代文明的深刻理解。书中写到“1978年文革十二年,知青十年,实践检验真理,四个现代化的变革口号,冲击着已经死板固化20多年的大脑,不知所措的民众不轻易接受这样的离经叛道,融化在血液中的阶级斗争即使用肾透析也只能一点一滴地排出,愚钝了的百姓跟不上趟,只有那些少得可怜的大胆鬼抓住黑猫白猫的稻草,走进一片资本主义的丛林法则”。“实践是检验真理的唯一标准”,使中国人慢慢开了窍。

周有光老先生曾说,“十年动乱,全国人民发生精神休克状态,一度呆若木鸡,丧失了思想能力,后来慢慢清醒过来”。慢慢清醒要经过一个痛苦的过程,《歧途》中主人公思想的飞跃也是慢长的。六十多年前他父亲指着中山装上的口袋,告诉他一个代表民生,一个代表民权,一个代表民主,十年后他经历了知青生活的磨难和痛苦才勉强理解了。书中扉页上的文字告诉他在天堂的父亲,他的儿子已明白了他当年的教诲。

看了几篇《歧途》的书评,和许多读者有同感,作者以个人和知青在特殊时期的亲身经历,用故事记录了一段历史。作者的文思泉涌、妙笔生花及在痛苦中幽默风趣的语言,使故事中的每个人物惟妙惟肖,栩栩如生。此书一定会使读者爱不释手,他们会为故事深深感动,也会享受作者思想的饕餮盛宴。

希望经过文革的人唤起回忆,从而反思这场革命的根源。希望后代了解中华民族曾经发生的一段苦难历史,希望融入世界的年轻一代思考如何避免历史重演:

十年歧途误青春,

民族苦难泣乾坤。

字字读来皆是血,

神州悲剧需寻根。(文/何隽因,退休教师)