初秋,和多年不见的汇泉及几个山下村的发小相聚双井轩,酒是好酒,菜也丰盛,但大家似乎忽视了这些。如烟的往事,当今的世界,都是饭桌上说不完的话题。席间,汇泉告诉我他写了一本二十多万字的小说,我首先是一愣,猜想他这零起步的创作能成功吗?虽说是怀疑,但也了解汇泉,他总是干一些别人想不到,别人认为不可能的事情,而且还总是很成功!

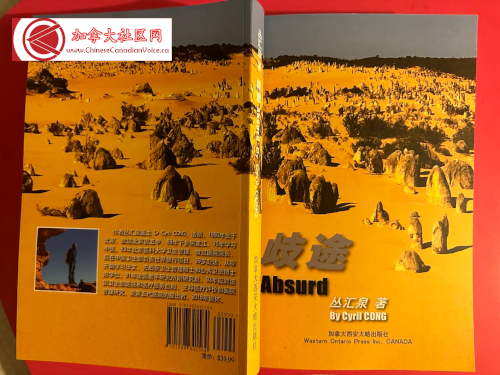

他很快把书寄给了我,原来是一本半自传体的关于知青生活的小说。上个世纪八十年代初,知青文学作为伤痕文学的一个分支,曾在中国文坛中占有一个位置,但是思想的禁忌还存在,左的文艺思想和理论的影响也没有完全消除,知青作为特殊时代的特殊产物,他们的悲欢离合,他们的苦闷,挣扎及催人泪下的各色悲剧,并没有得到很好的文学再现。近些年来,不知什么原因,这类内容的文艺作品几乎不见了。汇泉没有那么多顾忌,他把他亲身经历无比熟悉的过去,短时间内就通过计算机搬到了纸上。

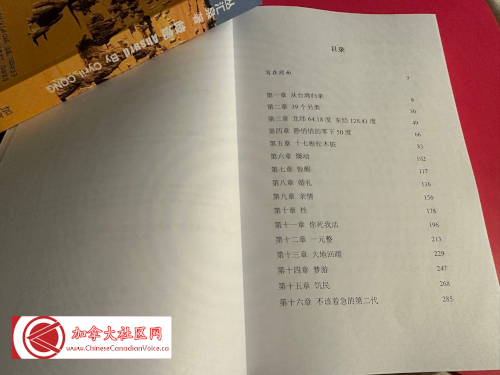

小说的主要内容时间跨度十多年,作者简繁得当,既有时间前后,又不是拖沓的流水账。那是一个难以用语言表述的时代,政治风云变化莫测,刚写进党章的接班人又摔死在温都尔汗;大号“走资派”几经沉浮;无数的民众尤其是年轻人亢奋甚至疯狂,又有无数的人终日战战兢兢,因为他们不知道何时就会有无情的暴力从天而降。这是一个多么疯狂的年代,它撕裂了国家,泯灭了良知,摧毁了道德,掩没了人性!《歧途》不像当前许多文艺作品那样回避这些,江泉的邻居小姑娘赵欣带人从家中把外公外婆拉走轰到乡下;十五、六岁的孩子面色狰狞地挥动着武装带,肆意地抽打着那些没有反抗能力的像他们爷爷奶奶一样年纪的老人;一对夫妇抛下四个未成年的孩子,先后自尽身亡;更为荒谬的是不经任何法律程序,农场领导就能下达死刑判决书,执行枪决时还要拉上几个知青陪绑!今天也许许多人不相信这些事实,今天也有人想方设法让知道和相信这些事实的人忘掉这些!《歧途》唤起人们的记忆,不是往伤口上撒盐,而是让人们警惕不要让这类悲剧在神州大地再现!作者笔下的知青个体和群体的厄运及磨砺,与民族的这段苦难相伴相随,让读者身临其境,感同身受,掩卷而泣!

我不知道汇泉之前是否写过小说,因为汇泉永远让人猜不透。读完《歧途》后,我很难把作者和汇泉直接联系起来,我觉得作者是一个有着丰富生活积累,极高的文化素养和娴熟的写作技巧的人,这不应该是他的第一部作品。说些轻松的话,书中对森林、草原、暴风雪、朝阳、余晖,直至最最平常的蓝天白云都有着出神入化的描写,这源于作者对生活的热爱,对自然风景细致的观察,这不是掌握了修辞造句憋在屋中就能写出来的。这也使我想起了前苏联作家肖洛霍夫和他的代表作《静静的顿河》,肖洛霍夫生在长在顿河草原,他对顿河草原的热爱、熟悉及细心观察,使他在小说中对顿河的四季变化,对花草树木的描写让许多读者由衷的赞叹。有人统计说,静静的顿河中提及的花草树木的名字有上百种之多,这显然不是仅有写作技巧就能达到的。

汇泉不会只想听到这些溢美之词,我也要说些逆耳之言。首先书中江泉的父亲江医生和“老右”这两个知识分子的形象不够丰满。江医生是老知识分子的一个典型代表,他们或自视清高,或遵循“君子不党”的古训,所以对政治根本不感兴趣,他们只对自己的职业尽心,对自己研究的知识领域感兴趣,只想把自己的知识和技能奉献给社会。但是“白专道路”,“资产阶级反动学术权威”,仍然无情地扣在他们的头上,甚至批斗关牛棚。而书中对江医生精湛的技术,渊博的知识描写不多,对是运动就不放过,只要有机会就对他施加迫害,文革中更达到了登峰造极的地步也欠深入,两者的反差不大,影响了读者共鸣。“老右”是另一类知识分子,他们有政治敏锐度,掌握的知识使他们的思维从不肯安宁,尤其是对当权者,他们的观察和批评是不会停息的,尽管这意味着严厉的惩罚,但他们仍然抱着“文死谏”的信念飞蛾扑火。所以当权者对这类知识分子更是痛恨,会以各种理由,采取各种手段,把其置于死地而后快。就是民主国家的当权者,对这类知识分子也是既恼火又无可奈何,比如美国总统对那些新闻记者就是如此,那些训练有素的新闻记者总是睁大眼睛,时刻关注着总统的一举一动,绝不会放过他任何的言行不当。书中对老右的描写也过于简略,缺少对他执着思考的描写,甚至赶不上对他女儿“盼儿”细腻动情的笔墨馈赠。

对知青悲观苦闷的描写不够。知青作为那个年代一个特殊群体,被迫从城市来到乡村,“再教育”本身就是对知青的否定性评价和定位,各种各样“家庭历史问题”的政治重负,加上艰苦的物质生活条件,使许多知青在思想准备不足的情况下难免陷入悲观和绝望。我的一个九中同学,本是一个单纯、阳光的男孩儿,为不打扰他的安宁,姑且不说他的名字,就叫他小叶吧。他家住在城里,偶然一次在《北京晚报》上看到北京九中建了游泳池,就报考了位于石景山地处偏僻交通不便的九中。他的父亲是个著名的中医,在国务院事务管理局的一个卫生部门工作,据说给许多高级官员看过病。文革中被揭发有严重的历史问题,当过国民党军队里的军医,因此被揪斗关进牛棚。小叶便在家属院的墙上和九中贴出了和父亲划清界限断绝关系的大字报。1968年又第一批报名上山下乡去了内蒙古插队。

可是他的决裂、他的努力自我改造仍不能改变人们对他“反动军官狗崽子”的定位。东北兵团知青每月有32元的工资,插队知青日常生活开支则主要靠家里接济。而小叶已和家里断绝关系,所以经济上也处于极端窘迫的状况,人们说他“蓬头垢面,衣衫褴褛,大冬天都没有一双袜子穿。”经济的贫困和政治上的歧视,这双重压迫让他的精神彻底崩溃,他用小刀割破了自己的手腕。可能是刀小又不够锋利,血只是慢慢地流,他拒绝任何救助,可能也没人伸出援手,经过几个小时他才痛苦地慢慢死去。虽然这是个案,但是知青尤其是家里有各种问题的,思想上的苦闷、压抑还是普遍的。《歧途》这方面的描写却很轻松,虽然在离开北京的火车上,副团长已明确39人是要严加管教的“另类”,但是大家对此不是满不在乎,就是以各种模棱两可的语言讥讽他。到了团场之后,每当指导员、副团长要以政治上的理由教训“39个另类”时,知青的斗智斗勇和及时的贵人相助,总能让“39个另类”化险为夷。让人心情舒畅同时,不能唤起读者对特殊历史条件下知青苦闷绝望的理解和同情。

再说说书中的主人公——江泉。江泉聪明,勤奋好学,虽然是“39个另类”中的一个,但他既不自暴自弃,也不肯低三下四的讨好权贵;他嫉恶如仇,但与其抗争又不像小马那样鲁莽;他心底善良乐于助人,是许多知青、农场职工在困难和无助时的及时雨。这个人物显然有汇泉的影子,同时也有汇泉的理想。这个知青的优秀代表似有“高大全”之嫌。前苏联的意识形态高官日丹诺夫为铲除资产阶级文艺思想的影响,提出了“革命的现实主义”,或称为“社会主义现实主义”,它的一个重要原则就是文艺“要源于生活,并高于生活”,因为这套理论带来了斯大林时期的文化专制主义,所以被俄罗斯所唾弃。但它在中国却有生存的肥沃土壤和与其对接的文化传统,文艺中的正面人物都是高大完美,气宇轩昂的,反面人物则是猥琐鬼祟,戏剧中再配以脸谱,让人即刻清楚谁是好人谁是坏蛋。之后再来个“善有善报,恶有恶报”的圆满结局,那真是台上演得卖力,台下看得高兴!但是人太复杂了,是“一切社会关系的总和”,没有那么多完美,马丁·路德金是个争取民族平等的斗士,但他男女关系混乱,临死前还在招妓;马拉多纳球踢得好,一代球王,但他是个瘾君子!我们许多回忆录和传记,把主人公都描写得一贯正确,这又怎么可能?当然,正如亚里士多德所说“诗人的职责不是描述已发生的事,而在于描述可能发生的事。”但是,我们应该使这种描述更贴近生活,文艺源于生活不假,但文艺高于生活却需要好好把握,因为这可能就是脱离生活。用句当下时尚的语言,就是要“接地气”。

说了这么多,绝不是否定《歧路》的成功,大概“爱之深”所以“言之苛”吧!因为你不能不佩服汇泉初试锋芒,就在短时间里完成这篇获得赞许的大作。谁道是“小荷才露尖尖角”,让我们共同期待姊妹篇《征途》成书。

因为是同时代的人,又有着几乎相同的生活经历,让我掩卷之后,心情久久不能平静!

闲来乱翻书,

仍似少年时。

满纸如烟事

读来也落泪。

(文/王秉中,2023年立冬时节于北京)